極楽坂切通の鎌倉側の「坂ノ下」にある「御霊神社」は、御祭神の鎌倉権五郎景正公にちなみ「鎌倉権五郎神社」とも呼ばれます。古くは「五霊神社」と呼ばれ豪族「鎌倉党」の一族である大庭・梶原・長尾・村岡・鎌倉の五氏の先祖を祀っておりましたが、遅くても文治元年(1185年)までには、後三年の役での「矢抜き」の逸話であまりにも有名な鎌倉武士の鑑・鎌倉権五郎景正公一柱のみをお祀りする神社となり、いつしか表記も「御 […]

この春にお参りした南紀熊野三社・青岸渡寺とその周辺の由緒ある神社・仏閣を「熊野三山遠征記」として数回に分けてご紹介します。第一回は、熊野三社でも筆頭とされる熊野本宮大社です。 田辺市本宮町にある熊野本宮大社(旧官幣大社・熊野坐神社(くまのにますじんじゃ))は、崇神天皇六十五年(紀元前33年)に開創され、熊野速玉大社・熊野那智大社と併せた熊野三社の首座として、神代より全国4800社と云われる熊野神 […]

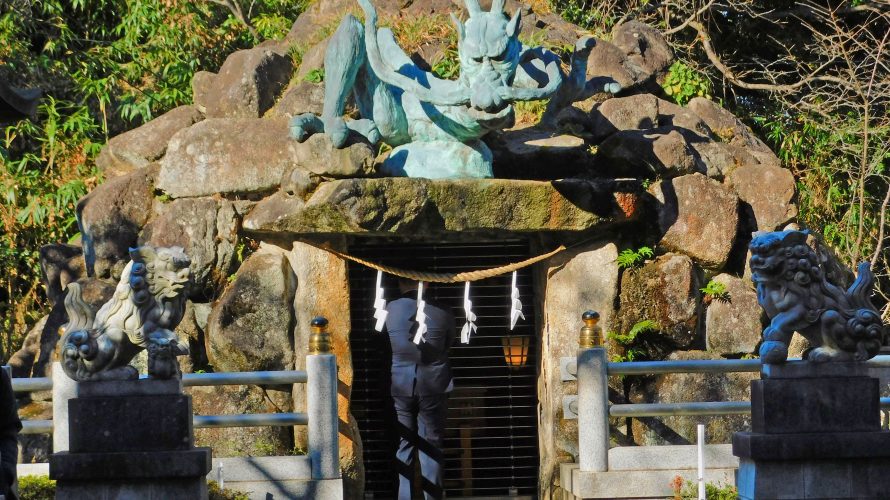

「鎌倉十三仏詣実行委員会」が例年企画する「梅かまくら寺社特別参拝」の第十弾「安国論寺」に参加してきました。 この日は、ご本堂に上がりご住職による安国論寺のご説明をお聞きし、そのあと参加者からの質問にもお答えいただく時間も取って頂きました。その後、普段は中に入れない「御小庵」にご案内頂き「御法窟」内を正面に見ながら参拝いたしました。さらに、以前から気になっていた「観音堂」にも初めて上がらせてもらいモ […]

円覚寺塔頭の「正續院」は、開山・無学祖元の塔所として知られている訳ですが、実は臨済宗円覚寺派における四つの大切な役割を担っています。 第一に開山・無学祖元の塔所「開山塔」としての役割です。無学祖元は、円覚寺の開山であると共に建長寺の二世でもありますので、塔所は示寂の地である建長寺に置かれ「正續庵」と呼ばれておりましたが、後に、夢窓疎石が後醍醐天皇に働きかけ円覚寺境内に移したのが、現在の「正續院」 […]

「東漸寺」という名のお寺は、意外とたくさんあるのをご存じでしょうか?今回ご案内する横須賀・ 東漸寺の周辺でも、鎌倉・腰越には龍口寺輪番八ヶ寺の一つ龍口山・東漸寺(日蓮宗)、横浜・杉田には霊桐山・東漸寺(臨済宗)、横浜市内だけでもさらに三ケ寺(中区・鶴見区・都筑区)あります。「東漸 」というのは、中国系の仏教語で、大乗仏教がインドから次第に東の方に伝播していく様を表す言葉です。仏教の東の終着点であ […]

江島神社に伝わる『江島縁起』には、まず 欽明天皇が、その十三年(552年)に「宮」を島南の竜穴(岩屋のこと)にお建てになり、さらに「役小角(えんのおづぬ)」が修行場として御窟を開いたと記されています。その後も奈良・平安・鎌倉 と続く江ノ島の長い歴史の中で「泰澄」「道智」「空海」「安然」「日蓮」「蘭渓道隆」といった名僧たちが、夫々に、岩屋に籠り行を修しました。 弁財天をお祀りする宗教施設としての岩 […]

明治の神仏分離令以降、奥津宮と呼ばれるようになったこのお社ですが、弁財天を主祭神としていた江戸期までは、台風や「御掃除波」と呼ばれる夏季の激浪の影響で岩屋の水位が上がりやすい時期に、岩屋本宮(現在の「江の島岩屋」)の岩屋本尊を安置することから本宮御旅所と呼ばれていました。「新篇相模國風土記」によれば4月初巳の日に本宮より遷座し、10月初亥の日に還御していたそうです。 そうした背景から奥津宮そのもの […]

仁寿三年(853年)に江ノ島を訪れた慈覚大師・円仁は、窟屋に籠り三十七日の修法の末に十五童子を引き連れた弁財天女の来迎を得て、心見した弁財天女の姿を像に刻み国司に願い社壇を設けて安置しましたが、これが江島神社「中津宮」の前身「上之宮」の開創とされています。現在の社殿は、江戸期・元禄二年(1690年)に建立されたもので、その朱色も鮮やかな権現造には、江ノ島三社の中でもひと際目立つ存在感があります。中 […]

江島神社・辺津宮(下之宮)は、江ノ島三社の中で最も北よりに位置し、江ノ島の玄関口である青銅鳥居から仲見世通りを抜け大石段を上ってすぐのところにあり、建永元年(1206年)に慈悲上人・良真の働きかけにより鎌倉将軍・源実朝が創建した江ノ島三社の中では一番新しい神社です。 ご祭神として、天照大神と素戔嗚尊の誓約(うけひ)に際し素戔嗚尊の十束剣(とつかのつるぎ)を噛み砕いた天照大神が吹き出した息から生まれ […]

青銅鳥居を潜り瑞心門に至る参道「弁財天仲見世通り」の両脇は、旧江ノ島三坊のうち「岩本院」の流れを汲む「岩本楼」や「下之坊」が姿を変えた「恵比寿屋」 等の旅館、飲食店、土産物屋が立ち並ぶ江ノ島で一番賑やかな場所です。平成の初めごろにはスマートボールや射的のお店など昭和の雰囲気をたっぷり残した独特の風情がありましたが、すっかり小綺麗になってしまい、どこか寂しく感じられます。 参道突き当りにある江島神 […]