闘鶏神社◆境内散歩◆熊野三山遠征記(第九回)~熊野別当/湛増・弁慶~

闘鶏神社(とうけいじんじゃ)は、和歌山県南部・田辺市にある神社で、「鬪雞神社」又は「鬪鷄神社」とも表記されます。 創建につきましては、允恭天皇八年 (419年)に「熊野権現」をこの地に勧請し「 田辺宮」と称したのが起源とするものや、神社背後の仮庵山に神光が現れたことに由来し 天武天皇十三年(684年) に「新熊野證誠十二所大権現」と称したとするものがありますが、「紀伊続風土記」の記述のように、久安三年(1147年)に十八代熊野別当に就任した湛快が「熊野三所権現」を勧請して「新熊野権現」と称したというのが、史実に近いように思われます。「 田辺宮」は、田辺氏・紀氏の祖である田部連(たべのむらじ)の祖神をお祀りするお社であったものが、後の「熊野権現」勧請により次第に忘れられていったものではないでしょうか。

旧社格は明治4年(1971年)に郷社、 明治6年(1973年)に村社、明治14年(1981年)に県社と進み、昭和46年(1971年)からは神社本庁の別表神社となっており、熊野別宮として、熊野三山に準じたポジションに位置付られています。 現在の社殿は、明治22年(1889年)の大水害で流されたもともとの熊野本宮の様式を模したもので、江戸期に初期・中期に建立された建物がそのまま保たれており、国の重要文化財に指定されています。

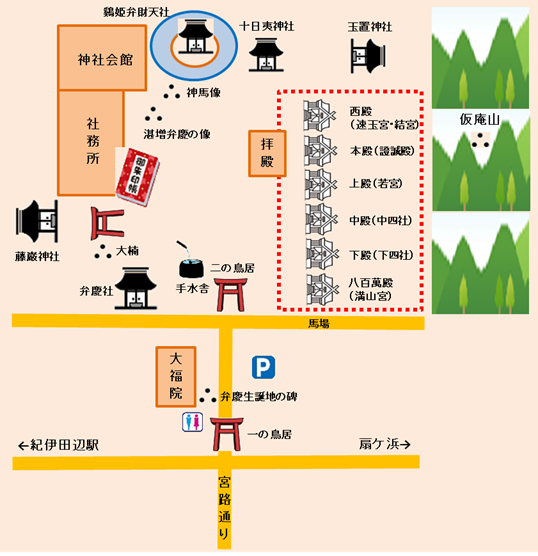

- 1. 境内図

- 2. 一の鳥居

- 3. 大福院

- 4. 弁慶生誕地の碑

- 5. 参道

- 6. 脇村友三頌徳碑

- 7. 二の鳥居

- 8. 馬場

- 9. 競馬記念碑

- 10. 手水舎

- 11. 弁慶社

- 12. 宝蔵

- 13. 大楠

- 14. 藤巌神社(とうがんじんじゃ)

- 15. 淡水柏木常雄碑

- 16. 安藤侯廟碑

- 17. 社殿

- 18. 仮庵山(かりおやま)

- 19. 十日夷神社

- 20. 玉置神社

- 21. 鶏姫弁財天(とりひめべんざいてん)

- 22. 神馬像

- 23. 闘鶏像

- 24. 百度石

- 25. 湛増弁慶の像

- 26. 社務所

- 27. 熊野別当・湛増の鉄烏帽子

- 28. 武蔵坊弁慶・産湯の釜

- 29. 源義経の横笛・白龍

- 30. 熊野別当・湛増の鉄扇

- 31. 本町笠鉾の模型

- 32. 闘鶏神社境内図

- 33. 神社会館

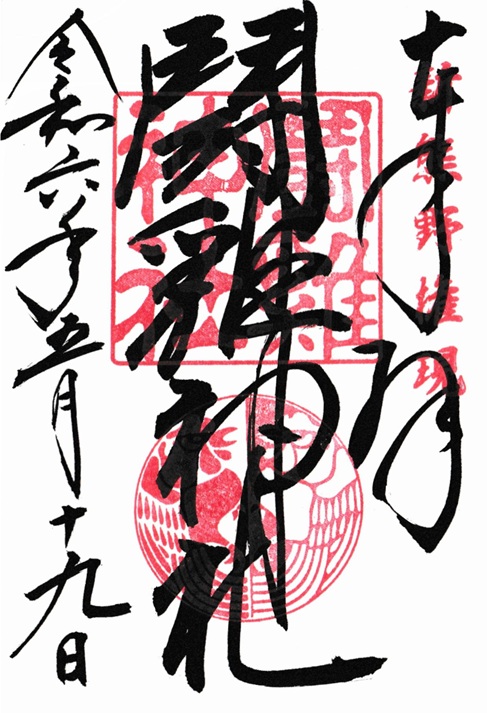

- 34. 御朱印

- 35. 祭礼と行事

- 36. アクセス

境内図

一の鳥居

電柱の向こう側に見えるのが木製の一の鳥居です。正面からの写真が撮影できておりませんでした。残念。

社号額「鬪雞神社」が掲げられています。

大福院

大福院(旧・極楽寺) は真言宗醍醐派に属する寺院で、闘鶏神社の「本願(修理別当)」を務め、熊野別宮の熊野牛王神符を発行していましたが、明治の神仏分離令により両者は切り離されてしまいました。もともと「本願」という位置づけから檀家はお持ちでないそうです。

お稲荷様の祠です。

弁慶生誕地の碑

大福院は、弁慶の父・熊野別当湛増が住していたと云われていることから、弁慶生誕の地とされています。

参道

幅広い参道は、石畳が敷き詰められています。

脇村友三頌徳碑

脇村友三は、江戸末期に田辺藩より大年寄に任じられ、田辺の町方の民政に力を尽くした方です。また教育家として知られますが、貧民救済のための「貧院」が設置されるとその頭取にも就任しています。

二の鳥居

こちらが石でできた二の鳥居です。

こちらは、社号碑です。

馬場

こちらは、かつての競馬場の直線部分で、県道31号線(田辺白浜線)に突き当たる部分までを含めると250mくらい残っています。 田辺祭では、流鏑馬神事で使用します。

競馬記念碑

慶長十二年(1607年)より例大祭・田辺祭に奉納された競馬が、交通事情により昭和37年(1962年)を最後に中止となったことから、競馬の事績を後世に伝えるため昭和41年(1966年)に建立されました。

手水舎

屋根が大きくせり出し、大勢が雨に濡れることなく口を注ぐことのできる手水舎です。

弁慶社

弁慶社は、平成17年(2005年)に、 昭和50年(1975年)に枯死した「五代目弁慶松」の祠に祀られていた武蔵坊弁慶の御霊を遷したもので、弁慶の誕生日とされる3月3日に例大祭が執り行われています。

宝蔵

神仏相和す江戸期には、この付近には経蔵がありました。

大楠

こちらは、樹齢約千二百年の大楠で、市の天然記念物に指定されています。延命長寿、無病息災の信仰があり、葉には歯痛完治の御利益があるそうです。この大楠は、「元禄御畳奉行の日記」などの歴史小説で知られる神坂次郎が、熊野大権現を題材にした「鬼打ち猿丸」の構想を浮かべた場所とされています。

大楠の根元には、小さな祠が祀られています。

藤巌神社(とうがんじんじゃ)

藤巖神社(とうがんじんじゃ)は、田辺藩初代藩主・安藤直次(法名「藤巖院殿崇賢居士」)を顕彰し、明治19年(1886年)に旧田辺藩士の有志により建立されました。ご神体は直次公の墓所である三河・明眼寺(後に妙源寺)より遷された直次公の木像です。

安藤直次は、長篠の合戦以降様々な戦場の第一線で活躍し、徳川家康麾下の闘将として知られた存在でした。徳川幕府初期には、石高は大名格にこそ届かなかったものの本多正純らと共に幕政に参与し、家康が将軍位を秀忠に譲るも大御所として駿河にて実権を掌握していた時期には、そのブレーンとして活躍し、遠州・掛川で念願の大名となりました。ところが秀忠にはよく思われていなかったのでしょうか元和五年(1619年)になりますと紀州徳川家初代藩主・頼宜の付家老として、大名に準じた格式をもって紀州藩に仕えることとなりました。 もう一人の付家老・水野忠清が 江戸詰を専らとしていたのに対して、国家老として内政に力を尽くし、紀州梅の栽培に大きく貢献したことでも知られています。

淡水柏木常雄碑

こちらは、江戸末期から明治にかけての地元有力者として著名な柏木常雄の顕彰碑で大正四年に建てられたものです。元田辺藩・剣術指南役の家に生まれた柏木常雄は、江戸の心形刀流・伊庭軍兵衛門下で修行し、山岡鉄舟、高橋泥舟ら剣豪とも交流を深めました。帰国後は父の後を継ぎ剣術指南役となり、幕末の動乱期には、藩の軍備充実に力を尽くして長州征伐にも従軍しましたが、明治維新後は藩の権大参事に就任し、廃藩の後には宮内省大舎人に奉じました。引退後は、田辺に戻り、藤巖神社(とうがんじんじゃ)の開創にも力を尽くしました。

安藤侯廟碑

こちらは、明治34年(1901年)に建てられた安藤侯廟碑です。題額「簾中之光」は徳川本家・家達公で、撰文は小幡儼太郎、書は安藤家十七世・直行男爵です。

社殿

闘鶏神社の社殿は江戸期前期・中期の「熊野十二社造」の社殿建築様式を今に残す貴重な建物群で、熊野三山(熊野本宮大社・熊野速玉大社・熊野那智大社)を除けば、最大の規模を誇ります。また、御祭神の配祀こそ異なりますが、「熊野別宮」として明治22年(1889年)の大水害前の熊野本宮大社の社殿配置を模したものと言われており、本殿は、国の重要文化財に、他の社殿は県の重要文化財に指定されています。

下の写真は、社務所内に展示された模型で、中央から右にかけて並ぶ社殿の列は、奥から西殿、本殿、上殿、中殿、下殿、八百萬殿となっております。

御祭神の配置

闘鶏神社の各社殿毎のご祭神の配祀は、以下のとおりです。明治の大水害前の大斎原にあった旧・熊野本宮の御祭神の配祀も併記いたしました。

| 闘鶏神社 | 熊野本宮大社 | ||

| 社殿 | 御祭神 | 社殿 | 御祭神 |

| 西殿 | 事解之男命(ことさかのおのみこと) 速玉之男命(はやたまのおのみこと) |

西御前(結宮) | 熊野牟須美神(伊邪那美大神) 事解之男神 |

| 中御前(速玉宮) | 速玉之男神 伊邪那岐大神 |

||

| 証誠殿 | 事伊邪那美命(いざなみのみこと) | 証誠殿 | 家津御子大神(素戔嗚尊) |

| 上殿(若宮) | 天照皇大神(あまてらすすめおおかみ) 伊邪那岐命(いざなぎのみこと) 宇賀御魂命(うかのみたまのみこと) |

若宮(若一王子) | 天照大神 |

| 中殿 | 迩々杵命(ににぎのみこと) 火々出見命(ほほでみのみこと) 天乃忍穂耳命(あめのおしほみみのみこと) 鵜草葺不合命(うがやふきあえずのみこと) |

中四社 | 禅児宮 忍穂耳命(おしほのみみのみこと) 聖宮 瓊々杵尊命(ににぎのみこと) 児(ちごの)宮 彦穂々出見尊(ひこほほでみのみこと) 子守宮 鵜葦屋葦不合命(うがやふきあえずのみこと) |

| 下殿 | 火産霊命(ほむすびのみこと) 稚産霊命(わくむすびのみこと) 弥都波能売命(みずはのめのみこと) 合大埴山比売命(ほにやまひめのみこと) |

下四社 | 一万宮十万宮 軻遇突智命(かぐつちのみこと) 米持金剛 埴山姫命(はにやまひめのみこと) 飛行夜叉 彌都波能賣命(みずはのめのみこと) 勧請十五所 稚産霊命(わくむすびのみこと) |

| 八百萬殿 | 手力男命(たじからのおのみこと) 八百万神(やおよろずのかみ) |

満山社 | 八百万神(やおよろずのかみ) |

拝殿

こちらが入母屋造り50平米の拝殿で、証誠殿の正面に建っています。

拝殿と奥に見える証誠殿は、回廊でつながっています。

銅灯篭

こちらは、地元で建設・土木系の資材を扱う秋富商店のオーナーが、昭和39年(1964年)に寄進した銅灯篭です。

本殿(証誠殿)

こちらが本殿で、桁行二間、梁間一間の春日造で、屋根は檜皮葺(ひわだぶき)です。以前の本殿は他の社殿と共に豊臣秀吉の紀州攻めにより焼け落ち、豊臣政権下で紀州を治めた浅野幸長が仮殿を建てておりましたが、田辺領主の安藤直清によって1661年(寛文元年)に再建されました。

上殿

以前の上殿も、本殿と同じく豊臣秀吉の紀州攻めで焼け落ちてしまいましたが、現存する上殿は、本殿より少し早く明暦四年(1658年)に氏子の手で再建したもので、社殿の中では、最も古い建物です。様式は本殿と同じく春日造ですが、サイズは一回り小さくなっています。

中殿

こちらは、延享五年(1748年)に再建された中殿です。四間社流造(よんげんしゃながれづくり)の銅板葺 で、大工棟梁は榎本五太夫宗定で、下殿、八百萬殿、西殿も手掛けています。

下殿

こちらは、中殿と同じく享五年(1748年)に再建された下殿です。造りも中殿と同じ四間社流造の銅板葺です。

八百萬殿(満山社)

地主神をお祀りする八百萬社(満山社)も、中殿・下殿と同じく享五年(1748年)に再建されています。こじんまりとした一間社・春日造の銅板葺のお社です。

西殿

こちらは、元文二年(1737年)に再建された西殿です。桁行三間、梁間二間の入母屋造で、銅板葺です。大工棟梁は地元・榎本五太夫宗定であることが分かっています 。

仮庵山(かりおやま)

神殿の背後の小山は、古代祭祀跡指定地の「仮庵山(かりおやま)」で、かつてこの神叢が伐採の危機に瀕した際に、南方熊楠の進言により保護された事で有名です。ちなみに、熊楠は、明治39年(1906年)に闘鶏神社宮司・田村宗造氏の四女松枝と結婚しており、当神社とはご縁の深い方です。 仮庵山の中腹から山頂にかけては、平安時代末期から鎌倉時代初頭の経塚が三基発見され、平成27年(2015年)には、国史跡に指定されました。

十日夷神社

十日夷神社は、闘鶏神社の境内末社で、毎年1月10日には十日えびす(本えびす)が執り行われます。

玉置神社

西殿の瑞垣を挟んだ隣に鎮まるこちらのお社は、玉置神社です。熊野三山の奥の院・玉置神社ゆかりのお社であるに違いありませんが、御祭神は手置帆負命(たおきほおいのみこと) となっています 。祭礼は毎年10月24日となります。

鶏姫弁財天(とりひめべんざいてん)

鶏姫弁財天(とりひめべんざいてん)は、闘鶏神社の末社で、市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)をお祀りします。 例祭は10月15日です。

神馬像

昭和40年(1965年)に建立されたものです。

闘鶏像

こちらの闘鶏像は、昭和49年(1974年)建てられたものです。二十一代目の熊野別当・湛増(たんぞう)は、源平合戦に際して、平家との深い繋がりをとるか、源氏の勢いを取るかで悩んだ末、源平の旗色同様に紅白に分けた軍鶏を七番戦わせ、源氏を象徴する白の軍鶏が全て勝ったことから、金剛童子の幟を立てた熊野水軍を率いて壇ノ浦へ出陣し、源氏の勝利に大きく貢献しました。

こちらが、その闘鶏の様子を描いた絵です。社務所内に展示されているのですが、作者や製作時期についてはよくわかりません。

百度石

湛増弁慶の像

湛増弁慶の像は、地元有志の手で昭和63年(1988年)に建てられました。武蔵坊弁慶の父が熊野別当であるという旨「義経記」の中に記されていることから、湛増が弁慶の父であるという伝承が古くからあり、ここ田辺では、史実として扱われており、市内各所に弁慶に由来する場所や遺品が残されています。

社務所

こちらが社務所となります。昭和54年(1979年)に建てられたもので、地上2階建で建築面積は826平米あります。御朱印もこちらで頂けます。

熊野別当・湛増の鉄烏帽子

こちらは「熊野別当・湛増の鉄烏帽子」で、高さ九寸五分あります。「弁慶産湯の釜」と共に、元々大福院にあったものです。

武蔵坊弁慶・産湯の釜

「武蔵坊弁慶・産湯の釜」と呼ばれる釜は胴周りが一尺三寸五分、口径が七寸一分、高さが九寸あります。側面には竹と梅の模様があります。

源義経の横笛・白龍

こちらは、源義経のものと伝わる一尺三寸二分の横笛「白龍」です。もともとは播州刀田山普賢院の聖徳太子堂に寄付されたものを、享和元年(1801年)に藤原闘鶏神社に寄進したものです。

熊野別当・湛増の鉄扇

こちらは、熊野別当・湛増が使用していたと伝わる鉄扇で、一尺五分の長さがあります。

本町笠鉾の模型

縮尺10分の1の本町笠鉾の模型です。

闘鶏神社境内図

江戸期もしくは明治初期の境内図と思われ、拝殿はなく、十日夷神社も存在しません。もちろん明治にできた藤巌神社や、平成にできた弁慶社も描かれておらず、神仏混淆の証として経蔵が描かれています。

神社会館

社務所と一体となった建物で、結婚式等様々な催しが執り行われます。

御朱印

祭礼と行事

| 1月1日 | 歳旦祭 |

| 1月10日 | 十日戎祭 |

| 2月3日 | 節分祭 |

| 3月3日 | 弁慶社例祭 |

| 4月15日 | 御田祭 |

| 5月13日 | 藤巌神社例祭 |

| 6月30日 | 夏越大祓式 |

| 7月24・25日 | 田辺祭 |

| 10月15日 | 弁天祭 |

| 11月23日 | 新嘗祭 |

| 12月31日 | 年越大祓式・除夜祭 |

アクセス

| 住所 | 〒646-0029 和歌山県田辺市東陽1-1 |

| 電話 | Tel:0739-22-0155 Fax:0739-26-7033 |

| URL | https://www.toukeijinja.or.jp/ |

【公共交通機関】

JRきのくに線紀伊田辺駅下車 徒歩5分

【車】

南紀田辺ICから車で10分

駐車場有(有料) 。

最後までご覧いただきありがとうございました。今でこそ車があれば、容易に熊野三山にアクセスできますが、平安・鎌倉期には、足弱の老人・女人には相当に困難な巡礼であったに違いありません。そうした時代、海上からのアクセスも容易な熊野別宮・闘鶏神社の存在は、どれほどの救いとなったでことでしょう。

熊野三山遠征記は、まだまだ続きます。

-

前の記事

都幾山・慈光寺◆坂東三十三観音霊場(第九番)参拝◆ 2025.06.11

-

次の記事

鶴岡八幡宮・十一月の祭礼と行事~菊花気高き霜月~ 2025.08.06

コメントを書く