鶴岡八幡宮・十一月の祭礼と行事~菊花気高き霜月~

- 2025.08.06

- 年中行事

11月の鶴岡八幡宮は、銀杏が見頃で、紅葉も次第に色付いて参ります。祭礼も目白押しで、明治祭、丸山稲荷火焚祭、七五三祈請祭、新嘗祭と続きます。また11月には舞殿付近で菊花展が催され、制作者の皆さんの自慢の作品がずらりと並びます。

なお鶴岡八幡宮のご由緒、ご朱印、年中行事、季節の花々、アクセス等につきましては、以下のリンクをご覧ください。

⇒鶴岡八幡宮へ

鶴岡八幡宮・月々の祭礼と行事

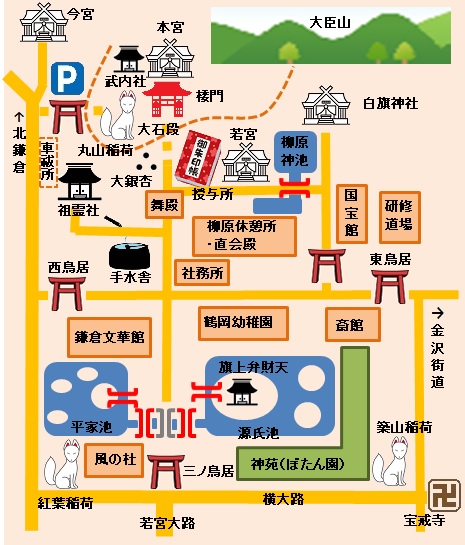

境内図

鶴岡八幡宮・十一月の風景

二の鳥居・段葛

祝日には、段葛に日の丸が並びます。

赤橋・源氏池

紅葉がほんとにきれいです。

流鏑馬馬場

手前の東の鳥居から遠くに見える西の鳥居まで、流鏑馬馬場が一直線に伸びます。

舞殿近辺

今の境内では一番大きな銀杏です。

コロナ以降おなじみの自祓所です。

令和の大嘗祭には、特設の御朱印所が設けられました。

大石段・ひこばえ

大石段脇のひこばえも、立派になってきました。

柳原神池

柳原神池付近も紅葉のきれいなところです。

白旗神社

白旗神社の漆黒の社殿が、木々に囲まれて、くっきりと浮かび上がります。

鎌倉国宝館

大正12年(1923年)の関東大震災により鎌倉の神社仏閣は大きな被害を受けました。これをきっかけに鎌倉同人会が中心となって、昭和3年(1928年)に建てられたのが鎌倉国宝館です。耐火性に優れた鉄筋コンクリート造の鎌倉国宝館は、屋根は本瓦葺、外壁は校倉風といった外観が特徴的な建物で、現在国の登録有形文化財とされています。

内部はこんな感じ。

11月には、このように紅葉に包まれます。

菊花展

十一月の社頭暦

天皇陛下の御代が変わった後、最初の新嘗祭は、特に大嘗祭と呼ばれます。下の社頭暦は、大嘗祭が執り行われた令和元年の十一月のものです。

十一月の祭礼

| 日付 | 祭礼 | 場所 |

| 1日 | 月首祭 | 本宮 |

| 3日 | 明治祭 | 本宮 |

| 8日 | 丸山稲荷社火焚祭 | 丸山稲荷社 |

| 15日 | 月次祭 | 本宮他 |

| 15日 | 七五三祈請祭 | 舞殿 |

| 23日 | 新嘗祭 | 本宮 |

月首祭(毎月1日)

月首祭は、毎月1日に執り行われます。

こちらの様子は、鶴岡八幡宮・五月の祭礼と行事~若葉香る皐月~にてご紹介しております。

明治祭(3日)

11月3日は、明治天皇が誕生された日です。明治祭は、明治天皇の大業を称え、皇威隆昌、国運発展、文化発展と平和繁栄を祈る祭典で、昭和2年(1927年)に明治節(戦後は文化の日となってます)が定められたことに始まります。

社務所付近の様子です。

白の正装に身を包んだご神職が社務所前に整列します。雨のためでしょうか巫女のお姿はありません。

この日は、祓戸は経由せず直接本宮に向かいます。

大石段を登り本宮に向かいます。

こちらは、本宮内の神事の様子です。

ご神職が退下されます。

若宮に参拝後、社務所に戻ります。

丸山稲荷火焚祭(8日)

11月8日は、古来より鋳物師・刀工などが、炉に風を送り火勢を高める道具「鞴(ふいご)」の安全と、仕事の繁栄を祈願するお祭り「鞴祭り(ふいごまつり)の日」とされています。

丸山稲荷社では、稲荷社の総本社・伏見稲荷大社に倣い、この日、 五穀豊穣・無病息災を祈る火焚祭が行われ、鎌倉神楽が奉納されます。

朝一番の丸山稲荷社では、祭礼の準備が整えられています。

湯立神楽の準備です。

鎌倉神楽ではおなじみの「山」です。てっぺんの紅白の御幣に神様が下りてまいります。

午前中には、丸山稲荷社講中の皆さまの祈祷が執り行われます。

献饌 です。

祝詞奏上

玉串奉奠

撤饌

午後になりますといよいよ火焚祭が始まります。

修祓

献饌

祝詞奏上

鶴岡八幡宮宮司による玉串奉奠。

撤饌

ご神職退下

鎌倉神楽の道具

鎌倉神楽のお供物です。

鎌倉神楽が始まります。

月次祭(15日)

月次祭は、毎月15日に執り行われます。

こちらの様子は、鶴岡八幡宮・五月の祭礼と行事~若葉香る皐月~にてご紹介しております。

七五三祈請祭(15日)

11月15日は七五三祝の日で、3歳女児の髪置、5歳男児の袴着、7歳女児の帯解を祝います。

七五三がこの日に執り行われるようになったのは、徳川五代将軍綱吉公の嫡男・徳松君の袴着をお祝いした日に由来するそうです。

七五三祈請祭は、舞殿で執り行われます。

参列者の皆様が、舞殿においでになりました。

儀式を終えたのち、ご神職の皆さんは若宮へ参られます。

宮司を残して、他のご神職は退下。

祈請祭のあとは、舞殿にて、鶴ケ丘幼稚園の園児を対象に七五三を祝し、これからの健やかな成長が祈念されます。。

新嘗祭(23日)

新嘗祭とは米の収穫を終えて、五穀豊穣に感謝するお祭りで、宮中祭祀の中でも最も重要な祭祀とされており、天皇陛下が神嘉殿において新穀を皇祖をはじめとする神々にお供えになり、陛下自らもお召し上がりになります。

収穫された新穀は、まずは10月中旬に伊勢神宮の神嘗祭にて天照大御神に供され、11月23日の新嘗祭をもって天皇陛下が食され、そののち国民が初めて食するという習わしとなっています。

新嘗祭は、現在、勤労感謝の日として、国の祝日に定められています。こちらは社務所です。

ご神職の浅沓が並べられています

こちらは舞殿

こちらは随身門で、鳩を象った鳥虫文字を用いて「八」と書いた「八幡宮」の神号額が掲げられています。

社務所前には、ご神職がたが並ばれています。この日は大祭にあたりますので、5名の巫女舞が奉納されます。

祓戸にて修祓

ご神職の列が、大石段を静々と登っていきます。

退下

最後までご覧いただきありがとうございました。 この11月の祭礼のご紹介で、ようやく鶴岡八幡宮の1年通しての祭礼の記事が整いました。

-

前の記事

闘鶏神社◆境内散歩◆熊野三山遠征記(第九回)~熊野別当/湛増・弁慶~ 2025.07.20

-

次の記事

金目山・光明寺◆坂東三十三観音霊場(第七番)参拝◆ 2025.09.01

コメントを書く