鎌倉・建長寺~宝物風入(2018年)~

- 2018.11.11

- 年中行事

今回は、円覚寺に続いて北鎌倉・建長寺の宝物風入(2018年)をご案内します。

建長寺では、円覚寺と同様11月3日~5日の3日間、所蔵の宝物の虫干しも兼ねた恒例の展示会「宝物風入」が実施され、普段は鎌倉国宝館に預託されているような国宝・重要文化財級の宝物を含め100点を超える建長寺の寺宝が展示されました。国宝「蘭渓道隆像」の実物をガラスケース越しではなく、ナマで目にすることができる年に一度の素晴らしいイベントでした。また宝物風入に合わせて期間限定のご朱印も拝受できました。

◆宝物風入実施要領◆

| 展示時間 | 9:00~16:00 |

| 展示会場 | 大庫裡二階の応真閣、得月楼二階 |

| 特別拝観料 | 大人500円 小学生・中学生300円 ※けんちん汁ご所望の方は別途500円。 |

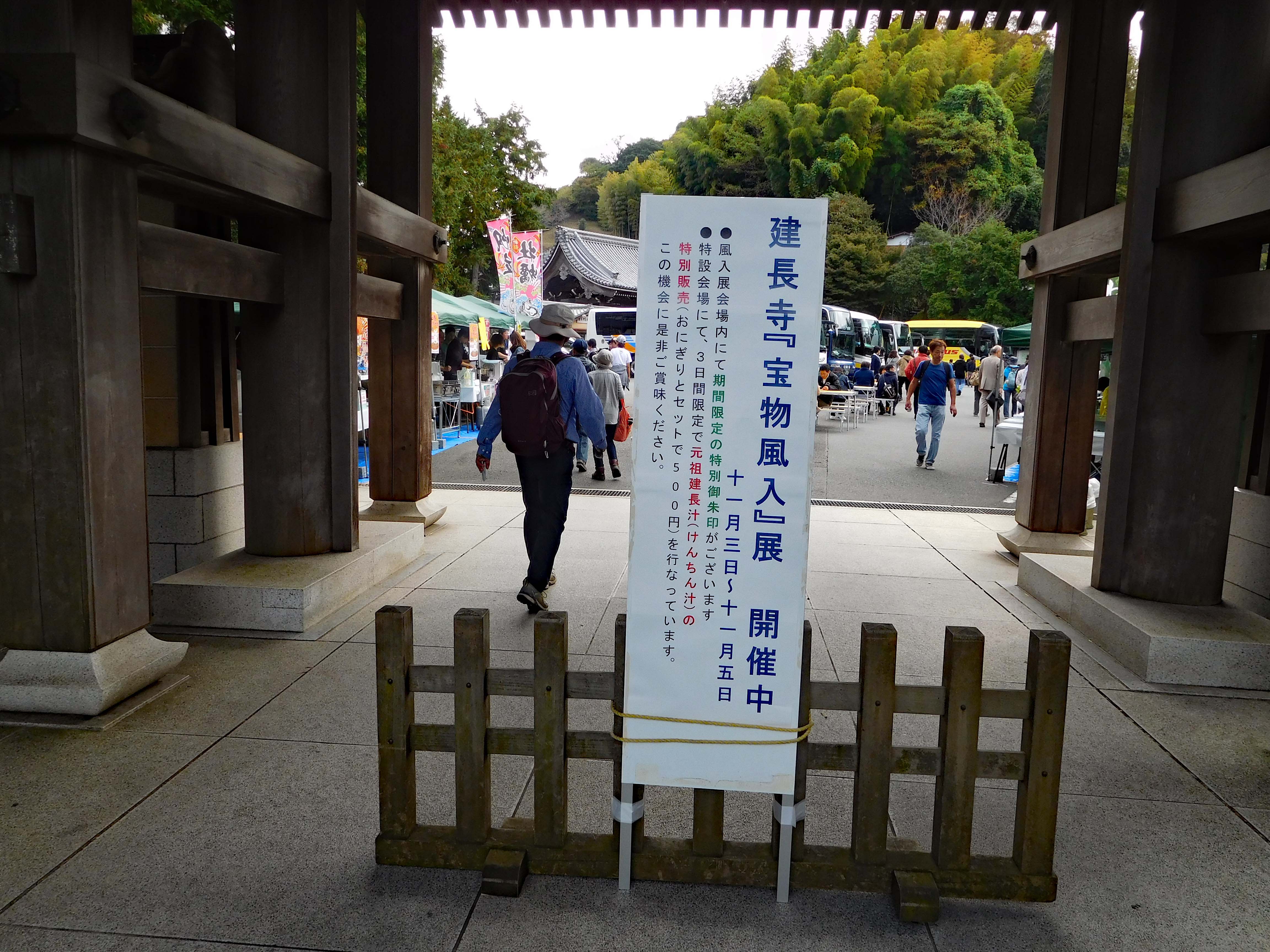

境内の様子

天下門正面に宝物風入の看板が立っていました。

総門には法堂で開催の法話大会の看板が置かれていました。

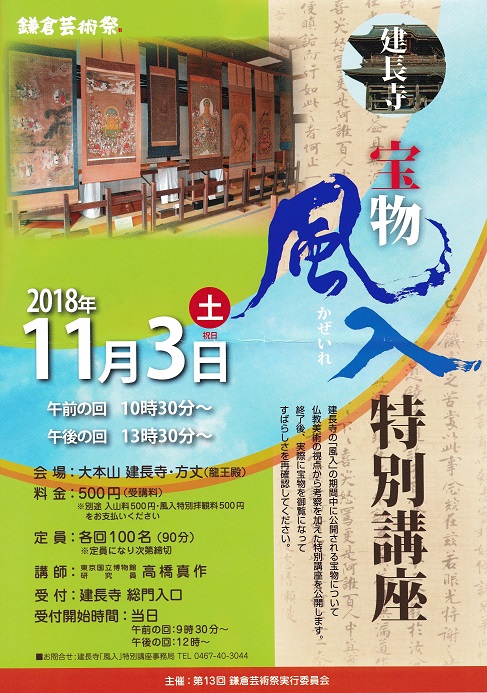

さらに総門脇のテーブルには、鎌倉芸術祭の一環として大方丈で開催される「『風入』特別講座」の案内が置かれていました。

総門を入った右手の受付では、いつも通りの拝観料500円(高校生以上)を納めました。

総門左手のご朱印所では、この日ご朱印を拝受できません。通常の『南無地蔵尊』等のご朱印は、法堂内でいただけます。

山門は、いつもと何も変わりません。山門下の「びんずる尊者」にお参りしました。

山茶花もきれいに咲いています。

宝物風入展示会会場

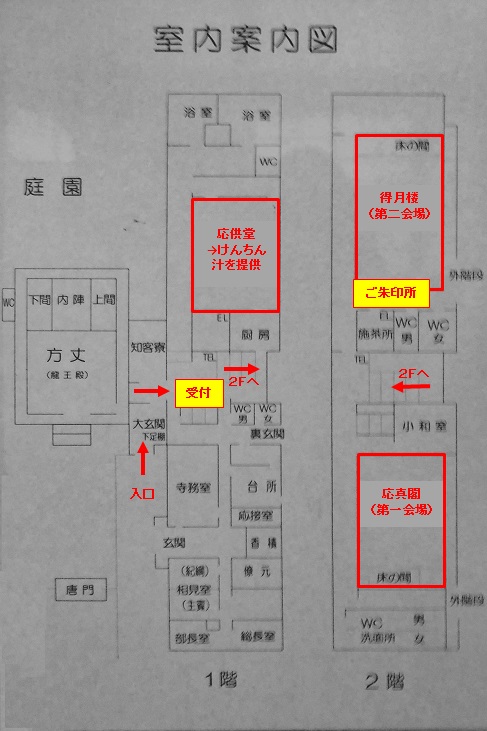

展示会会場は、大庫裡二階の応真閣と、得月楼二階になりますので、唐門の横を通って大玄関に入ります。

大玄関の正面突当りを右に曲がりますと受付です。私は入場料500円の他、折角ですのでけんちん汁を頂くことにしまして+500円を納めました。

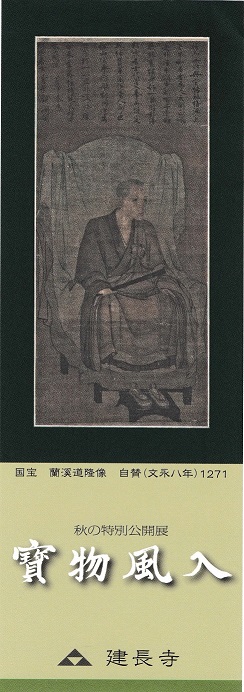

展示会のチケットには国宝の蘭渓道隆像がデザインされています。

会場の配置は、こんな感じです。

展示会に行く前に大方丈を覗いてみると、丁度「『風入』特別講座」が開かれていました。

落ち着いた緑と紅葉の借景が秋らしい大方丈裏庭園は、こんな感じ。

大方丈の端から得月楼を望むと、こんな感じ。

受付横の階段を上り得月楼二階のご朱印所にご朱印帳を預けて、いよいよ展覧会に向かいます。

第一会場(応真閣)

第一会場は、大庫裡二階の応真閣でした。展示品の4分の3は、こちらに展示されていました。

第一室

第一室に入りますと、「応真閣」の額が掲げられた壁側には、青磁の名品に続き、鎌倉市指定文化財の「大燭台」「伽藍神像」「前机」などが並んでいました。この部屋では、徳川家康や足利尊氏の肖像画が掲げられていた他、ガラスケース内に茶釜、香炉、硯箱、文箱、小像といった小ぶりな名品が収められていました。

鎌倉市指定文化財の「伽藍神像」は、仏殿の土地堂に杷られる伽藍の守護神で、道服をまとった中国風のいでたちが特徴的です。

「伽藍神像」(鎌倉市サイトにリンク)

第二室

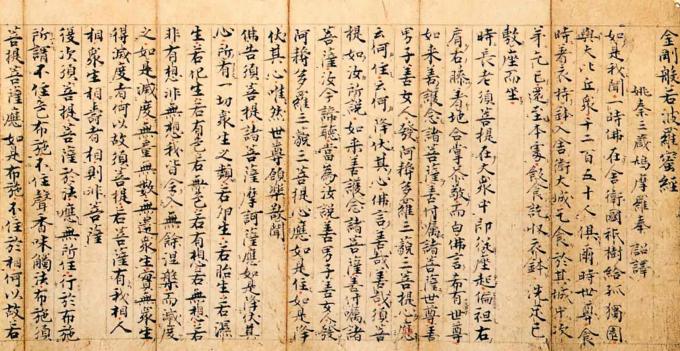

この部屋で注目すべき品は、まず入口左手のガラスケース内に展示された重要文化財の「金剛般若波羅蜜経」です。大覚禅師の筆によるもので、巻尾に『巨福建長』と『蘭渓』との朱印があります。

「金剛般若波羅蜜経」(鎌倉市サイトにリンク)

続いて、入口右手の床の間に展示されていた重要文化財の「北条時頼坐像」です。鎌倉幕府五代執権で建長寺開基の北条時頼が正装した姿を造形したもので、目が少し光って見えるのは「玉眼」によるものです。

「北条時頼坐像」(鎌倉市サイトにリンク)

第二会場(得月楼)

第二会場は、得月楼二階でした。展示品の数は応真閣よりずっと少ないものの、注目の名品の多くは、こちらに展示されていました。

第一室

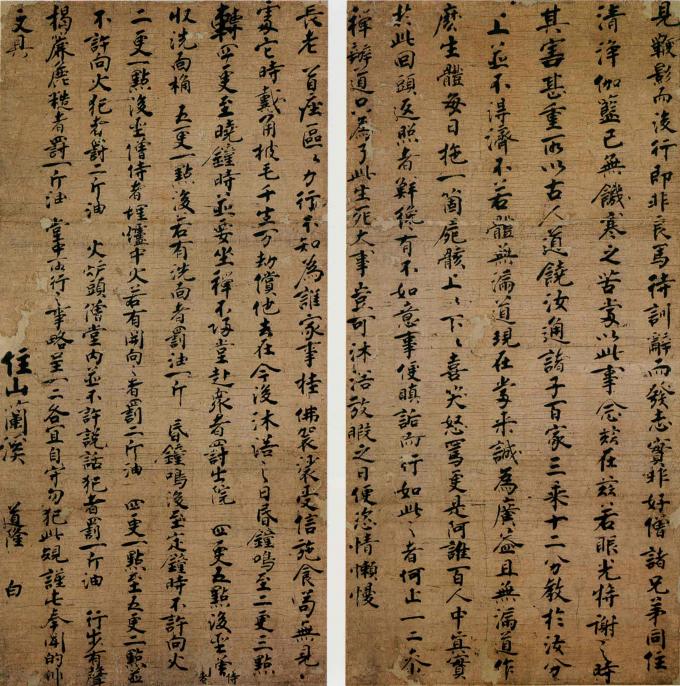

早速、入口左手に国宝の「大覚禅師墨跡(法語規則)」が目に入ります。書家としても大変優れていた開山・大覚禅師の筆で、法語は参禅弁道に専心すべきを説き、禅林での規則を述べています。

「大覚禅師墨跡(法語規則)」(鎌倉市サイトにリンク)

入口右横の障子前には、向かって右より、重文「大覚禅師像(経行像)」、「済田地蔵菩薩像」、国宝「蘭渓道隆像」、重文「大覚禅師像」、重文「釈迦三尊像」、「無明慧性禅師像」がずらりと並んでおり、これら名品に圧倒される最大の見所となっていました。

まず、国宝「蘭渓道隆像」は、大覚禅師を写実的に描いた頂相の名品で、禅師五十九歳の自賛があります。

「蘭渓道隆像」(鎌倉市サイトにリンク)

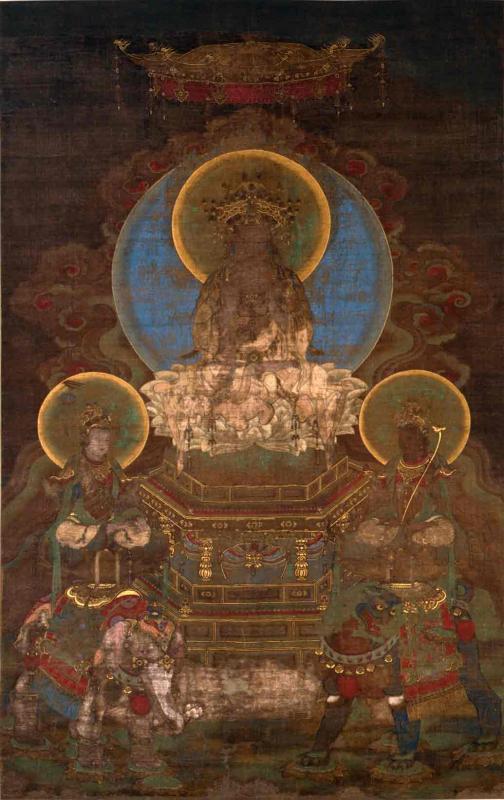

重要文化財の「釈迦三尊像」は、中央のお釈迦様が頭上に宝冠を戴いているところに特徴があります。大覚禅師が中国から持参したもので、伝・張思恭の名品です。

「釈迦三尊像」(鎌倉市サイトにリンク)

第二室

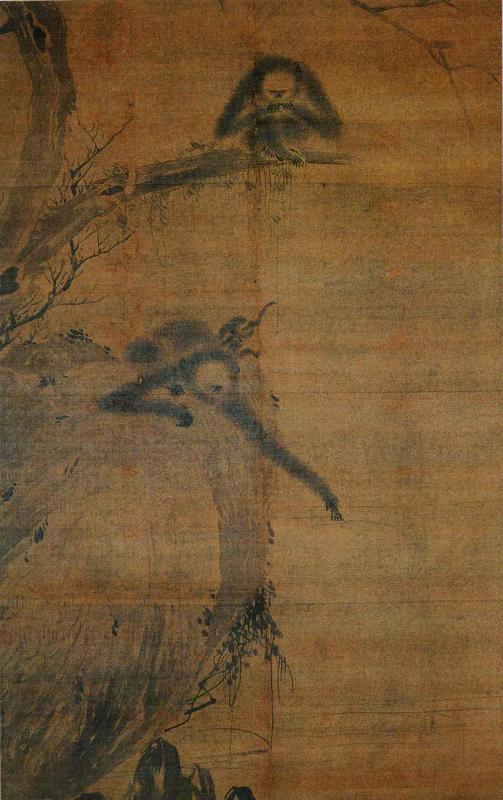

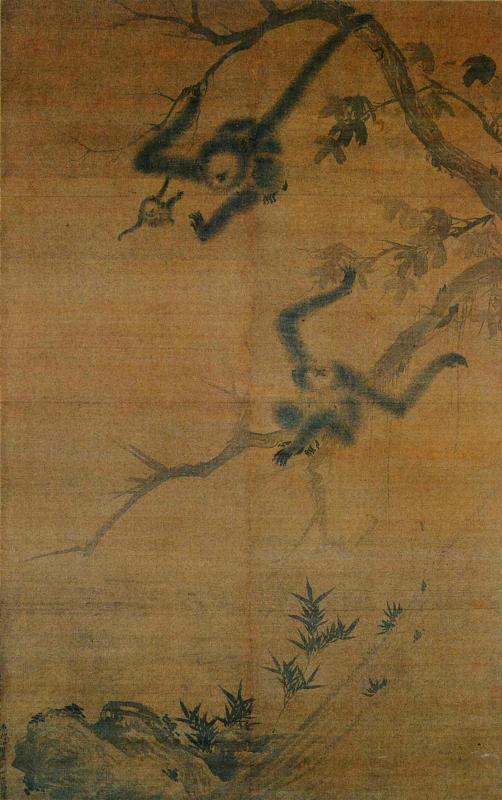

まず、入口右横の障子前の鎌倉市指定文化財「猿猴図」が目立ちます。伝・牧谿の作で、書院・聴松軒の所蔵とされていたものです。

「猿猴図」(鎌倉市サイトにリンク)

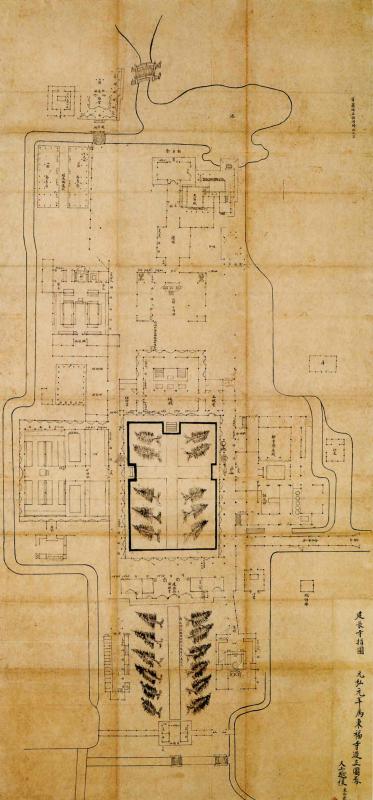

さらに、入口正面の襖前の鎌倉市指定文化財「建長寺伽藍指図」は元弘元年(1331年)に作成された建長寺伽藍の図面の写しです。山門・仏殿・法堂・方丈が一直線に並んだ壮大な伽藍がよく表されています。

「建長寺伽藍指図」(鎌倉市サイトにリンク)

応供堂(得月楼一階)

得月楼一階の応供堂では、皆さんけんちん汁を召し上がっておりました。

私もけんちん汁とおにぎりをいただきました。こんな感じ。

建長寺法話スペシャル(法堂)

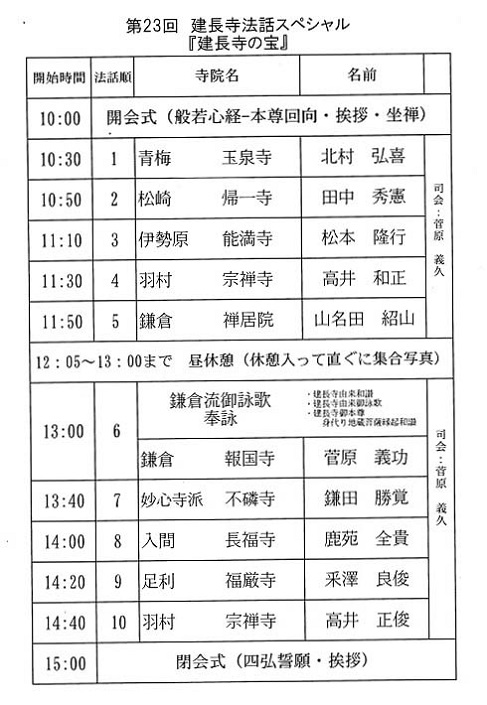

法堂では、ほぼ丸一日、多くの寺院のご住職から、ご法話をお聞きすることができました。

こんなスケジュールです。

会場の様子は、こんな感じ。

また、午後からは、鎌倉流御詠歌の奉詠が行われました。演目は「建長寺由来和讃」「建長寺由来御詠歌」「建長寺御本尊身代り地蔵菩薩縁起和讃」の三題でした。

奉詠の様子は、以下の動画をご覧ください。なお、4分くらいまで静止画となっておりますが、それより後ろは動画をご覧いただけます。

https://youtu.be/LYrPS8p0Qlc

宝物風入限定ご朱印

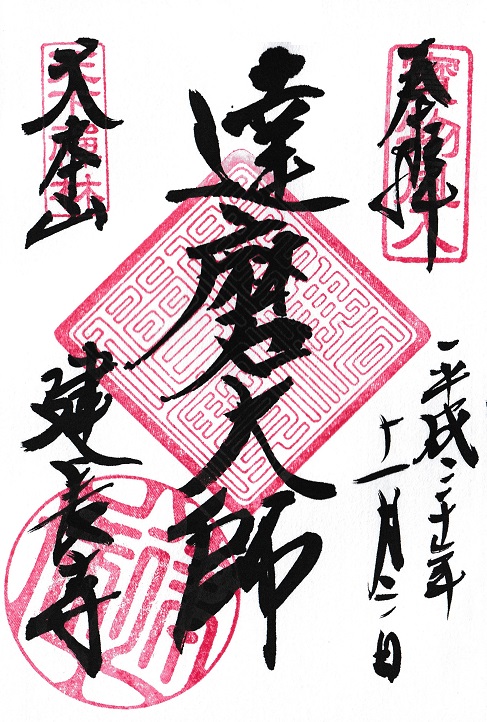

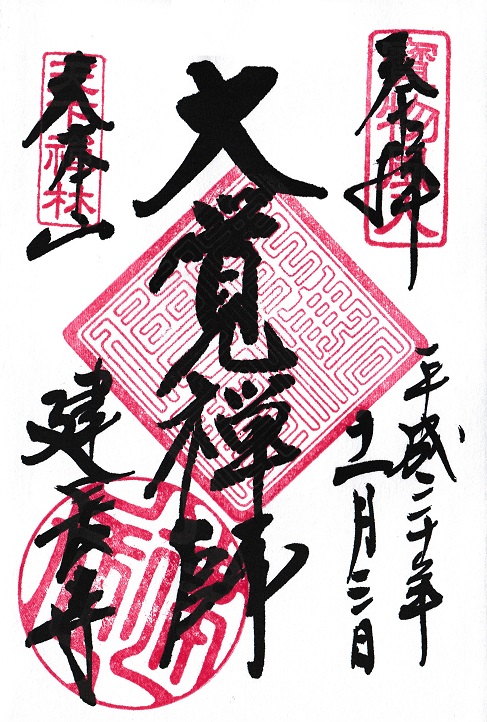

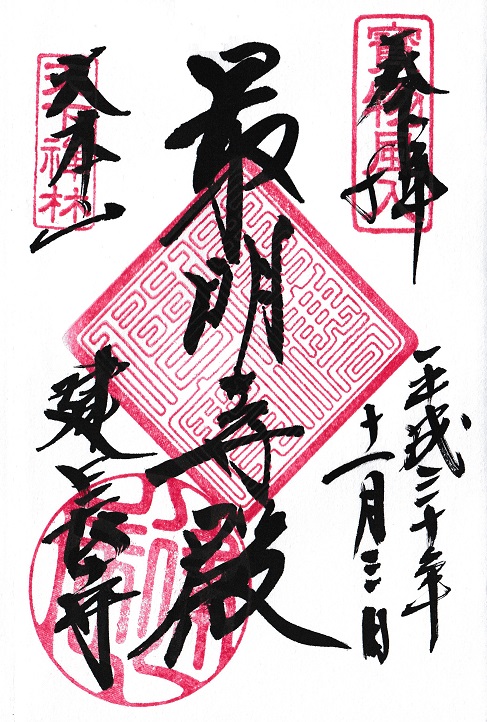

宝物風入限定のご朱印は以下の三種がありました。何れも右上に『寶物風入』の朱印が押されています。

まず第一に『達磨禅師』のご朱印です。

第二に『大覚禅師』のご朱印です。

第三に『最明寺殿』のご朱印です。

ギャラリー

(※サムネイル画像をクリックすると拡大します。)

最後までご覧いただきありがとうございました。

-

前の記事

鎌倉・円覚寺~宝物風入(2018年)~ 2018.11.08

-

次の記事

神橋(しんきょう)付近~紅葉の日光遠征記2018(その1)~ 2018.11.14

コメントを書く