八溝山・日輪寺◆坂東三十三観音霊場(第二十一番)参拝◆~八溝嶺神社・八溝山展望台~

- 2024.12.18

- 坂東三十三観音霊場参拝

八溝山・日輪寺は、茨城県・福島県・栃木県の三県が交わる八溝山(やみぞさん)の八合目(標高約800m)にある天台宗のお寺です。その歴史は白鳳期・天武天皇二年(673年)の開基・役小角にまで遡ることができ、大同二年(807年)の空海による中興、さらに仁寿三年(853年)の慈覚大師の来錫と続きます。

観音霊場として位置づけられたのは永延三年(989)年の頃で、時代を下った室町期・文明年間(1469~1487年)には、本堂・札堂・薬師堂・不動堂・雷神門といった堂宇が備わっていたそうです。この頃の八溝山には下之坊と呼ばれていた日輪寺の他に上之坊・月輪寺(がちりんじ)、及び中之坊(寺名不詳の尼寺)といった天台宗の寺院も存在していました。

江戸期になっても水戸徳川家の保護を受け堂宇は維持され、本山派(天台系)の修験者による神仏混淆の聖地として栄えておりましたが、水戸藩では19世紀初には早くも激しい廃仏毀釈が起こり幕末には寺勢は衰えていたところに、明治六年(1873年)の修験道廃止令が追い打ちをかけ、残された堂宇も明治十三年(1880年)の大火により全て焼失してしまいました。

その後は天台宗の寺籍すら失われるという中、仮本堂の時代が長く続き、現在の本堂(観音堂)がようやく再建されたのは昭和49年(1974年)のことです。 古くより「八溝知らずの偽坂東」といわれるように、多くの巡礼者を拒む坂東三十三観音霊場随一の難所として知られ、昭和35年(1960年)に林道が通じて自動車で参拝できるようになった現在でも、その狭い道幅ときつい勾配に、往時の求道の厳しさが、ひしひしと伝わって参ります。林道があると云ってもバスは八溝林道手前の「蛇穴(じゃけつ)」停までしか通じておらず、自家用車かタクシーでなければ、日輪寺まで山歩きに慣れた方で2時間程度の登りとなります。なお冬季(1月~2月)は閉山となりますので、ご朱印は大子町浅川の八溝山遥拝所でいただくことになります。

なお日輪寺のご由緒、ご朱印、年中行事、季節の花々、アクセス等につきましては、以下のリンクをご覧ください。

⇒日輪寺へ

日輪寺の魅力

◎「八溝知らずの偽坂東」とまで云われる坂東三十三観音霊場随一の難所

◎修験道を源流として遠く白鳳期にまで遡る信仰の歴史

◎茨城県最高峰の八溝山頂展望台から望む関東平野・阿武隈山系の絶景

境内図

八溝林道入口(蛇穴登山口)

大子町中心部より県道28号線で蛇穴を過ぎて少し進んだところに八溝林道への入口があり、八溝嶺神社の一の鳥居が建てられています。

こちらは八溝林道の案内板です。八溝林道は、現在は林業向けの需要がほぼなくなり、もっぱら日輪寺と八溝嶺神社への参拝客が利用しています。

八溝嶺(やみぞみね)神社・一の鳥居

こちらの八溝嶺(やみぞみね)神社の一の鳥居は、白木の神明鳥居です。額束には社号額が掲げられています。

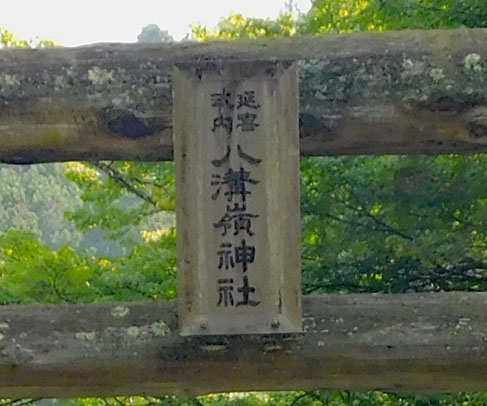

山頂にある延喜式内社・八溝嶺神社の社号額です。

八溝川

八溝川にかかる石橋を渡ると、八溝山に入っていきます。

橋の向かって左の親柱の前に、古い石標が置かれています。正面右に縦書きで「〇〇ハやみそミち」左に「〇〇ハなすミち」とあります。今は途切れていますが、県道28号線の先は、栃木県那須方面に向いています。

飲んでも問題なさそうなきれいな水が流れています。

木漏れ日が水面を照らしていました。

龍虎神

八溝川を渡ったすぐ右手に「龍虎神」と書かれた祠があります。

祠の中には、木の切り株に龍と虎を彫ったご神体が祀られています。

龍虎神の祠から鳥居方面を振り返るとこんな感じ。

祠の前には石像が並んでいます。左端は布袋様、二番目は恵比須様、右端は大黒天のようです。 恵比須・大黒天と云えば八溝嶺神社のご祭神の一柱・事代主命を奉じる山王権現と所縁の神様です。

こちらの五基の石碑は、左から「八溝嶺神社」「月読神」「馬大神」「十九夜塔」「八溝山道」と刻まれています。「十九夜(じゅうくや)様」とは、女性の守り神・如意輪観音を指します。下野国から常陸国にかけて、旧暦の毎月19日には女性だけで構成される「十九夜講」が開かれる風習があったそうで、「十九夜塔」は、所謂庚申信仰における「庚申塔」のような位置づけとなります。

こちらは昭和36年(1961年)に八溝森林組合により建てられた、八溝林道竣工記念碑です。工事は地元・大子町の大森建設の請負により昭和33年(1958年)に着工され計画通り昭和35年(1960年)に竣工しました。

こちらの石碑は、向かって右端が「馬乃神」、左端が「馬頭観音」とあります。

八溝林道

八溝嶺神社・一の鳥居から社殿まで、曲がりくねった道が続きます。舗装はされていますが、道幅4mを切る場所も多くあります。

妙見菩薩は、背後の巨石を向背に見立てた石祠に祀られております。

早朝、霧が立ち込めます。

石段

昔は堂宇が並んでいたであろう平地が駐車場となっており、石段の先には本堂が見えます。

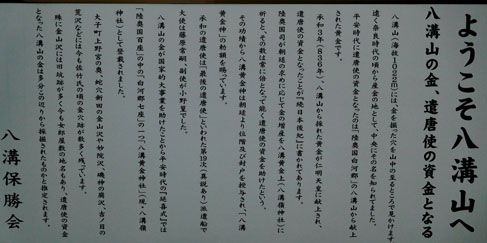

承和三年(836年)の最後の遣唐使の資金は、八溝山で産出された金で賄われました。

参道

石段上の短い参道の先が、ご本堂です。

四阿(あずまや)

こちらは、石段を上がったすぐ右手にある四阿です。

八溝観音

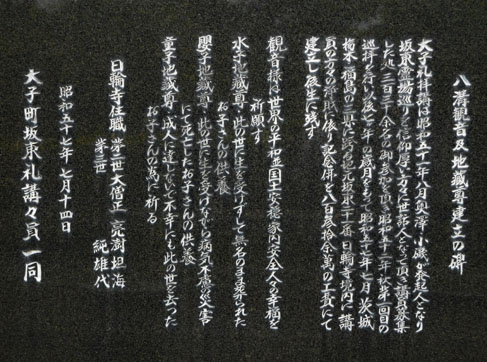

坂東三十三観音霊場参拝を記念して地元大子町の坂東札講により昭和57年(1982年)に建てられた十一面観音です。

裏手には百地蔵尊が祀られています。また画像が切れて恐縮ですが、八溝観音像の背後、下の写真の右端の方に三体のお地蔵様(水子地蔵尊・嬰児地蔵尊・童子地蔵尊)が祀られています。

十一面観世音菩薩標石

こちらは、郡山信用金庫の創立60周年を記念して昭和59年(1984年)に奉納された「八溝山日輪寺十一面観世音菩薩」と刻まれた標石です。

五輪塔

石段を上がってからご本堂に向う参道の両脇には古い五輪塔や石碑が並んでいます。

手水鉢

参道脇の手水鉢です。

札所標石

こちらは坂東三十三観音霊場第二十四番札所の札所標石です。右側面には、御詠歌「つくるとも七つの罪はよもあらじ八溝の寺へ参る身なれは」が刻まれています。

ご本堂(観音堂)

ご本堂・観音堂は、昭和48年(1973年)に八溝保勝会の尽力により建立されたものです。一般にはあまり見かけない赤色のご本堂ですが、仏教において赤色は「精進(しょうじん)」を表しますので、観音様の衆生救済に向けた熱い慈悲の心を象徴するものでしょう。冒頭にも述べた通り八溝山は修験道の聖地で、江戸期には福島県棚倉の八槻大善院の傘下にあり、上之坊・月輪寺には光蔵院、下之坊・日輪寺には勝蔵院・主善院・善蔵院などの別当が置かれ、丹治氏が

代々その地位を継承しておりました。

堂内には、ご本尊の十一面観音が祀られていますが、こちらは昭和12年(1937年)の坂東三十三観音霊場ご本尊の出開帳にあわせ、地元有志の尽力により新たに造立されたもので、弘法大師作と云われた十一面観音像とは異なります。

ご本堂内でご朱印をいただけます。

旧観音堂

こちらの旧観音堂は、大正四年(1915年)に日輪寺が再建された際に建てられたもので、戦前から戦中・戦後にかけて長らく巡礼者を受け入れてきました。見た目は只々古びただけのお堂ですが、明治十三年(1880年)の大火の後、明治20年代になって飯村知仁氏を始めとする地元有志の働きかけにより福島県側の青梅地区に保管していたご本尊を取り戻し、日輪寺の体裁を維持してきた地元の篤い信仰の流れを伝える大切な建物です。

こちらの鰐口は、地元・蛇穴里の遊女三十七名により正徳三年(1713年)に寄進されたものです。当時はまだ金も採掘されていた頃でしたので、それなりの賑わいがあったのでしょう。この付近では女性からなる十九夜講(如意輪観音信仰)が盛んでしたが、おそらく彼女らと関係があると思われます。

奉納馬

八溝山が属する久慈郡は、古くより馬産地として知られておりました。そのため、馬にまつわる様々な信仰の証が残されており、この奉納馬像もその一つです。

弁財天

佐竹七福神を構成する弁天様です。旧観音堂脇にいらっしゃいます。

こちらの弁財天奉納を記念する石碑には「月山寺 光栄美佐子」とあります。茨城県桜川の月山寺には佐竹七福神の布袋様が祀られています。

庫裏

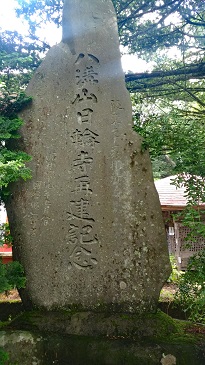

八溝山日輪寺再建記念碑

こちらは、昭和49年(1974年)の本殿建立を記念して建てられた八溝山日輪寺再建記念碑です。

十一面観音

ご本堂の向かって左手にあるこちらの観音様は、秩父三十四観音霊場巡拝の満願を記念して奉納された十一面観音です。

銀杏

庫裏の脇にある銀杏です。

紅葉

庫裏の手前にある紅葉で、参拝の折には、まず目に入る大木です。

八溝嶺神社

八溝嶺神社(やみぞみねじんじゃ)は、景行天皇の四十年(274年)に、日本武尊による八溝山の賊討伐に際して創建された神社で、御祭神は、大己貴命(おおなむちのみこと)・日光大権現と事代主命(ことしろぬしのみこと)・

山王大権現の二柱です。

その後も、延暦十六年(797年)に坂上田村麻呂が宝剣を奉納し、大同二年(807年)には、弘法大師が訪れ「八溝の嶺」と名付け、 仁寿二年(853年)には慈覚大師が参拝されたそうです。

八溝山では、かつて金が産出され、承和三年(836年)の最後の遣唐使派遣の財源に充てられました。そのため、ご祭神には「従五位下勲十等八溝黄金神」の神位・神号が授与され、勅額を授けられると共に、後に延喜式内社に列せられました。

二の鳥居

風が強く積雪もある山頂部の二の鳥居は、堅牢な明神両部鳥居となっています。

神馬

日輪寺の奉納馬と同様、かつて盛んだった馬産にまつわる信仰の証です。以前はこのあたりに神馬舎があったようです。

拝殿

こちらが拝殿で、両脇には狛犬が配置されています。現在の拝殿・本殿は、昭和60年代に再建されたものです。

社号額には「延喜式内」と明記されています。

社務所

毎年5月3日に執り行われる「梵天祭」には、社務所が開かれ、ご朱印を頂戴できます。

霊峰八溝山碑

こちらは昭和57年(1982年)に建てられた「霊峰八溝山」碑で、当時茨城県知事をお務めの故・竹内藤男氏の銘が刻まれています。

八溝会詩碑

こちらは「八溝会」詩碑で「八溝嶺は臥せるが如し 八溝嶺は優しきかな 八溝嶺に陽は当たりたり 頂きに雲の浮かぶ見ゆ」とあります。建立当時・栃木県知事であった船田譲の筆によります。

菊池香清句碑

地元・大子町の俳人・菊池香清の句碑で「神さびて八溝山頂大夕焼」とあります。

昭和天皇御大典記念碑

昭和天皇即位の御大典を記念して、昭和3年(1928年)に奉納されたものです。

八溝嶺神社御造営記念碑

八溝嶺神社の新社殿造営を記念して平成元年に建てられたもので、「霊峰秀三県」の題字は、自民党竹下派七奉行にも数えられ、多くの閣僚・党役員を歴任した有力政治家・梶山清六の筆によります。

八溝山展望台

茨城県内最高峰・八溝山(標高1022m)の頂上に、昭和61年(1986年)に建てられた天守閣のような八溝山展望台は、高さが16.5mの鉄筋コンクリート銅板葺で、内部は三層構造になっています。以前は入場料を取っていたようですが、現在は無料で開放されています。

八溝山頂

こちらの円形の石積みが八溝山の山頂となっており、三角点が設置されています。

風の強い山頂に位置する八溝嶺神社の本殿及び拝殿は、馬蹄型の土塁に囲まれています。御祭神は男性ですので、御本殿の鰹木は三本、千木は外削ぎとなっています。

最後までご覧いただきありがとうございました。日輪寺の歴史を調べる中で、時代時代のご苦労を知ることとなった訳ですが、おしなべて地元有志に支えられてこその坂東三十三観音霊場札所であると、改めて感じいった次第です。

-

前の記事

若宮(下宮)◆鶴岡八幡宮・境内散歩(その8)◆ 2024.11.28

-

次の記事

花窟神社(はなのいわやじんじゃ)◆境内散歩◆熊野三山遠征記(第六回)~産田神社(うぶたじんじゃ) 2025.01.03

コメントを書く