金目山・光明寺◆坂東三十三観音霊場(第七番)参拝◆

- 2025.09.01

- 坂東三十三観音霊場参拝

金目山(かなめさん)・光明寺は、神奈川県平塚市にある天台宗のお寺で、文武天皇大宝2年(702年)に、相模湾の小磯の浜で塩汲みの海女が桶で掬った

金色の聖観世音菩薩像を、道儀上人が寺を建ててお祀りしたのが始まりとされています。永延二年(988年)には、花山法皇が坂東三十三観音霊場の七番札所に定められ、鎌倉時代には源頼朝、室町時代には足利尊氏や関東公方(鎌倉府)の保護を受け、寺領2600坪を賜り、その後も盛衰を繰り返しながら今日に至ります。

現在のご本尊は、この地に巡錫した行基菩薩が天平年間(729~749年)に彫ったとされる寄木造の立像で、海から出現した金色の聖観世音菩薩像を胎内に蔵します。収められている厨子と共に国の重要文化財に指定されており、60年に一度寅の年に開帳されます。

なお光明寺のご由緒、ご朱印、年中行事、季節の花々、アクセス等につきましては、以下のリンクをご覧ください。

⇒金目山・光明寺へ

金目山・光明寺の魅力

◎60年に一度御開帳される国の重要文化財指定の厨子と聖観世音菩薩像

◎「流行神(はやりがみ)」と云われ信仰を集めた浄土宗の念仏聖・徳本上人の名号塔

◎素朴さが魅力的な三十三体が揃う平塚市文化財指定の観音三十三応現身立像

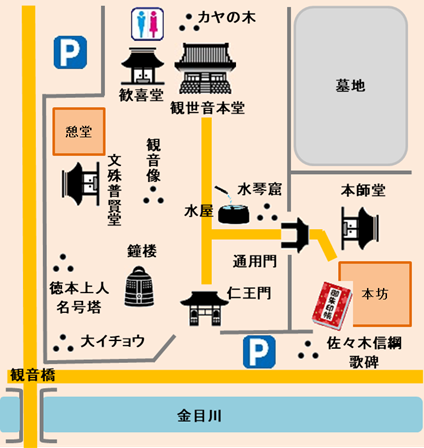

境内図

正面入口

「坂東第七番」「金目山光明寺」と彫られた昭和39年(1964年)寄進の門柱が正面左右に建ち、向かって左には市制50年を記念して「平塚八景」が制定された昭和57年(1982年)に建てられた石柱があり「平塚八景 金目川と観音堂」と刻まれています。

仁王門

光明寺の仁王門は、桁行8m弱の八脚門で入母屋造・銅板葺です。築年は明らかではありませんが、その様式から室町末期のものと推測できます。昭和62年(1987年)に解体修理が起こ安われましたが、発見された墨書銘から元禄十一年(1698年)に解体修理されていたことが判明しています。

仁王門には、身体健全・足腰の病気治癒を願って奉納された大きなわらじが掛けられています。

金剛力士像

仁王門に祀られる金剛力士像は、一木造・玉眼嵌入の彩色像です。両像とも高さは3m弱で、頂部に髻、上半身は裸で裳を纏っています。

胎内墨書から、両像は、明応二年(1493年)と永正十四年(1517年)に室町期の名仏師「下野法眼弘円」により修理されたことがわかっており、造立は、十四世紀の南北朝時代と考えられます。 また仏師の名と共に「大工明王太郎末孫吉宗」と脇大工の名もあります。県の重要文化財に指定されています。

手水舎

ほおずきが浮かぶこちらの水盤は、大正三年に奉納されたものです。7月10日は観音様の「四万六千日」のご縁日で、浅草寺などは、ほおずき市でにぎわいます。

鐘楼

こちらは、仁王門脇の鐘楼です。

現在の鐘は、昭和63年(1988年)に、平塚の日本堂(みす平仏具店)より納品されたもので銘文に「金目山光明寺鐘」「息苦妙衎鐘音最勝」「得聞鐘聲即澄其心」とあります。

県文化財指定の旧銅鐘は、高さは1m余り、口径は約50cmで、正平七年(1353年)に沙門空忍の勧進により、鋳物師・清原国吉の手で造られたもので、もともとは仁王門中にかけられていたそうですが、現在は観音堂の内陣に保管されています。

藤棚

観音像

こちらの聖観音像は、昭和50年(1975年)に造立されたものです。

香炉

参道敷石の途中に石製の香炉が置かれています。

観世音本堂

平塚市最古の建造物である光明寺のご本堂は、明応七年(1498年)の本堂供養時に建立されたもので、元禄十年(1697年)の大修理を経て、昭和61年(1986年)に解体・復元修理が行われ現在に至ります。 七間四面の一重宝形造で、屋根はこけら葺銅板葺で擬宝珠を頂きます。

こちらは「金目山」の山号額です。書は天台宗宗務総長をおつとめになった天台勧学大僧正の故大久保良順師によります。

こちらの札所標石は、昭和十年(1935年)に、横須賀貿易新報社によって奉納されたものです。

多くの参拝者の願いをお受けになり身を擦り減らされた賓頭盧様は、本堂内に安置されています。

この日の光明寺の空には、ご本堂と歓喜堂より立ち登るかのような不思議な縞模様の雲が浮かんでおりました。

文殊普賢堂

中央に釈迦如来像が祀られているこのお堂ですが、主役はどうも文殊様と普賢様のようです。

憩堂

昭和63年(1988年)に建てられた憩堂は、炊事場がありますので、何か行事の際の準備に使用されているようです。

歓喜堂

歓喜堂のご本尊は「大聖歓喜大自在天」で、聖徳太子作と伝わります。また金目七福神もお祀りされています。法力に優れた宝戒寺二世・惟賢が光明寺に住したころは、毎日「浴油祈祷」を行っていたと思われる歓喜天ですが、もちろん公開はされていません。

大イチョウ

こちらが、平塚市の保全木樹に指定されている銀杏の木です。

徳本上人名号塔

「流行神」として信仰を集めた江戸後期の念仏聖・徳本上人の名号塔です。丸みを帯びつつも筆の終端が跳ね上がる独特の字体で「南無阿弥陀仏」と彫られたこの石塔は、文政三年(1820年)に建てられたものです。旧中郡には、大会念仏という念仏講組織が4組ありましたが、その西組が念仏踊りの出発地点としたのが光明寺でした。

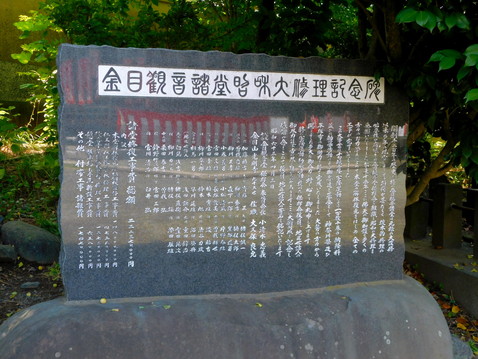

金目観音堂昭和大修理記念碑

昭和63年(1988年)に建てられた「金目観音堂昭和大修理記念碑」です。

水琴窟

鋪石供養塔

正面には梵字の「サ」と「聖観世音」の文字が刻まれています。ほかの面には、写真にある「鋪石供養塔」「坂東七番金目山」「寛政二(1790年」「奉納百番巡礼成就」等の文字が彫られています。

奉納大般若経六百軸供養塔

こちらの「大般若経六百軸供養塔」は文久二年に建てられたものです。

通用門

通用門より中には、本坊と本師堂(阿弥陀堂)があります。鎌倉宝戒寺末で金目観音堂の別当であった金目山宝樹院の敷地であったのかも知れません。

本坊

こちらで御朱印をいただけます。

本師堂(阿弥陀堂)

こちらが、木像阿弥陀如来坐像が安置されている本師堂です。

子育地蔵

弘法大師作と伝わる子育地蔵像です。妊娠中に金目観音より授かった腹帯を締めると丈夫な子が生まれるという信仰と結びついたお地蔵様なのでしょう。

石仏

右端の赤い帽子をかぶった像は、宝暦十三年(1763年)に造立された聖徳太子像です。

右手前が、元禄八年(1695年)造立の聖観音像、向かって左隣が安永九年(1780年)造立の聖観音像、一つ飛ばして左の板碑が寛文二年(1662年)造立の庚申塔で三猿が彫られています。

カヤの木

銀杏の大木と共に、平塚市の保全木樹に指定されているカヤの木です。

佐々木信綱歌碑

向かって左手が佐々木信綱歌碑です。なお、右手の忠魂碑は昭和三年(1928年)に建てられたものです。

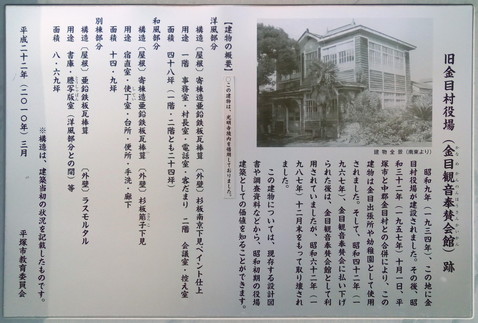

駐車場(旧金目村役場跡)

現在は、駐車場となっているこの場所には、昭和9年(1934年)に金目村役場が建設され、平塚市との合併後は、役所の出張所や幼稚園として使用されていました。昭和42年(1967年)に、光明寺の昭和の復興に大きく貢献した金目観音奉賛会に払い下げられ、その活動拠点となっていましたが、昭和62年(1987年)に撤去され、現在の姿となりました。

外壁

道路の右手は金目川で、道路は金目川の堰堤の上を走る形になっています。

観音橋

光明寺の脇の道が金目川を渡る「観音橋」です。光明寺はこの交差点の左手前角にあります。

寺宝

本堂内厨子

秘仏の本尊・木造聖観世音菩薩立像が安置されている厨子は、鎌倉に多く見られる室町時代後期の禅宗様で、明応7年(1498)に造立されたものです。国の重要文化財に指定されています。前に見える観音様は前立像です。

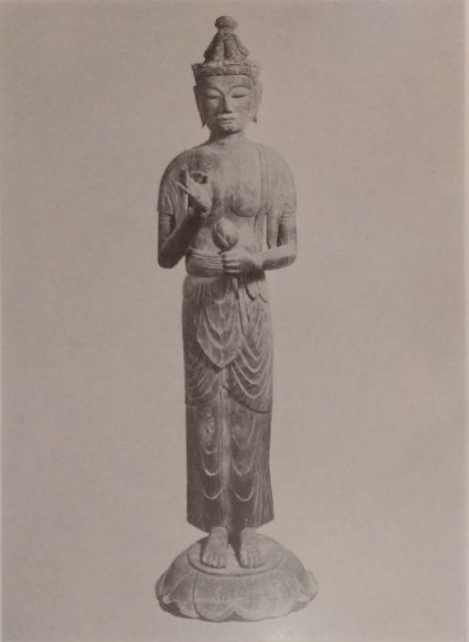

木造聖観世音菩薩立像

金目観音堂のご本尊・木造聖観世音菩薩立像は、上記の厨子内に安置されています。寄木造・彫眼で、高さは167.7cmで、造立年代は不詳ですが平安・鎌倉期と思われます。百人を越える名前の墨書銘の中には、太田道灌の名もあります。

木造観音三十三応現身立像

観音様は教化する相手・場所に応じて「三十三応現身」と呼ばれる 33種の姿に変化します。光明寺本堂内の脇壇に安置されている「木造観音三十三応現身立像」は、 一木造・彫眼・彩色で、高さは何れも50~60cmくらいです。

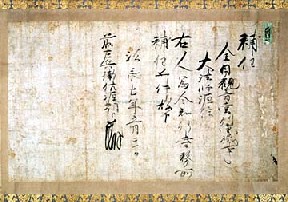

光明寺古文書

治承七年(1183年)の「源頼朝下文(くだしぶみ)」他の10通が巻子本の形でまとめられています。 下文には、源頼朝が金目観音堂の別当職(べっとうしき)に大法師源信を任命した旨記載されています。

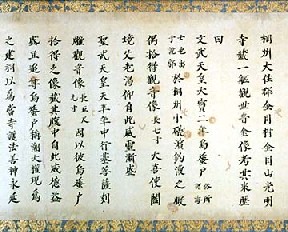

光明寺縁起書

宝永七年(1710年)に、遠江国浜松城主松平宗俊の家臣・田副秀典が金目観音堂の縁起を聞き写した巻子本で、海女が、相模国小磯の浜で、7寸の観音像を拾いあげた大宝二年(702年)以降、17世紀・慶賀和尚による中興に至るまでの光明寺の歴史が記されています。

最後までご覧いただきありがとうございました。明治期以降、一時期には無住に近く、境内には牛舎まであったというほど荒廃した光明寺を、昭和33年(1958年)の入山以降、ここまで盛り返してこられた大久保良允師と金目観音奉賛会の皆様のご努力に敬服いたします。

-

前の記事

鶴岡八幡宮・十一月の祭礼と行事~菊花気高き霜月~ 2025.08.06

-

次の記事

高山寺(田辺)◆境内散歩◆熊野三山遠征記(第十回)~南方熊楠・植芝盛平~ 2025.09.23

コメントを書く