鎌倉・薬王寺~徳川忠長公供養塔~

- 2025.04.29

- 境内散歩

大乗山薬王寺は、鎌倉・扇ガ谷にある日蓮宗のお寺です。かつては梅嶺山夜光寺という真言宗のお寺でしたが、日蓮の直弟子・日像に法論を挑まれ折伏され(日蓮宗ではよくあるお話)、永仁元年(1293年)には日蓮宗に改宗しました。

鎌倉期を過ぎると衰えましたが、江戸期・寛永年間(1624~1645年)には不受不施派の広島國前寺18世大乗院日達が中興し梅立寺(江戸・大乗寺末寺)と改めました(このタイミングで大乗山薬王寺と改めたとの記録もあり)。

第三世・日珖上人の代には、同腹の兄・三代将軍徳川家光公と折り合いがつかず最後は自害に追い込まれた松平忠長公の正室・松孝院より、忠長公の追善供養のため三千坪の境内と七堂伽藍が寄進され、三ツ葉葵の御紋の使用も許されるなど、大いに繁栄しました。松平忠長公供養塔(宝篋印塔)が建てられたのもこのタイミングです。

その後、寛文六年(1666年)の不受不施派禁止により、悲田派に転じて広島國前寺・客末寺となり、この頃に山号・寺号を大乗山薬王寺としたようです。ちなみに、広島國前寺開基の暁忍坊は、薬王寺を日蓮宗に改宗させた日像の弟子にあたります。

享保五年(1720年)の大火により伽藍の多くが焼失してからは、寺勢にも陰りが見え始め、明治の廃仏毀釈後は、格式が極めて高いがゆえに地元との繋がりが薄かったことも災いしてか無住の期間が長く続きましたが、大正三年(1914年)に第五十世・海榮日振上人が住職となって以降、歴代住持の努力により、現在の姿にまで復興を遂げています。

なお薬王寺のご由緒、ご朱印、年中行事、季節の花々、アクセス等につきましては、以下のリンクをご覧ください。

⇒薬王寺へ

◆不受不施派

不受不施派は、法華経信者以外からは施しを受けず、逆に施しもしないという本来の教義に忠実な日蓮宗の一派で、薬王寺中興の日達もここに属していました。しかしその排他的とも云える思想から1666年には、江戸幕府により禁制となり、寺請制度からも除外され、むしろ逆にキリシタンと共に寺請制度の監視対象と位置づけられました。また弾圧後、不受不施派の別派として成立した悲田派も、元禄四年(1691年)も禁止となっています。

薬王寺の魅力

◎薬王寺の前身・夜光寺の鎮守熱田大明神にまつわる不思議

◎将軍位を巡る悲劇の主人公徳川忠長公供養塔

◎薬王寺の歴史を彩る不受不施派の足跡

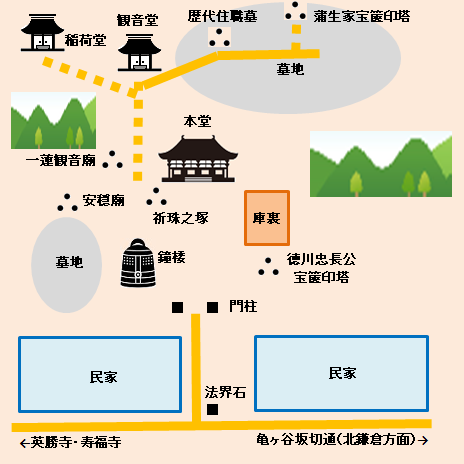

境内図

参道入口

扇ガ谷・岩船地蔵堂から亀ケ谷切通経由で北鎌倉・建長寺に抜ける道沿いに参道入口があります。

法界石

こちらは参道の登り口にある高さ2.5mほどの題目石で「南無妙法蓮華経法界」とあります。享保五年(1720年)の大火後の復興中、享保十二年(1727年)に八世・日透により建立されたものです。

参道

昔は、階段だったのでしょうか、今は自動車が通れるように少し急な坂となっています。

門柱

左右の門柱に「大乗山」「薬王寺」とあります。

鐘楼

鐘楼の鐘は、宝永四年(1707年)に、江戸・神田鍛冶町の鋳物師・山田和泉により製作されたものです。高さは136cm、口径は75cmです。

日蓮菩薩塔

正面に「南無日蓮大菩薩」とあります。この塔には三つの年代が刻まれており、右側面に「天明元年」、左側面に「妙道院日治聖人 天明三年」、裏面に「山内無縁之霊魂 天保二年 五百五十遠忌 当山四十六世、日寿」とあります。おそらく天明元年(1781年) に建立された後、天明三年(1783年)、天保二年 (1832年)に追刻されたものと思われます。

徳川忠長公宝篋印塔

こちらは、三代将軍徳川家光公の弟で、駿河大納言と呼ばれ一時は家光公と将軍の座を争った徳川忠長公の供養塔です(鎌倉市文化財)。家光公が将軍位に就いた後は力を失い、最後は幕命により高崎で自刃しました。こちらの供養塔を建てた忠長公の正室は、織田信長の次男・信雄の息女・松孝院で、忠長公の追善供養のため、薬王寺に広大な敷地と金子を寄進したことから、実質的な中興開基と云えます。なお、この供養塔には、忠長公のみならず、松孝院本人、松孝院の父・織田信良、弟・ 織田信昌らの戒名も刻まれています。

忠長公宝篋印塔の隣にも宝篋印塔が立っています。何か忠長公とご縁があるのかも知れません。

法華題目板碑

徳川忠長公宝篋印塔の右背後には、徳治三年(1310年)に建てられた大変古い題目板碑があります。正面に「南無妙法蓮華経」と刻まれています。

ご本堂前

本堂前には立派な棕櫚が左右に植えられています。

こちらの水瓶は、昭和56年(1981年)の日蓮上人700遠忌に、檀家一同より寄進されたものです。

こちらの七重石塔は、水瓶と同じく昭和56年(1981年)の日蓮上人700遠忌に奉納されたものです。2枚目の写真のようにもともとは十三重だったのですが、いつの間にか七重となっていました。なんでだろう???

こちらは「祈珠之塚」と呼ばれる念珠供養塔です。

写真左手の石仏は、「さしのべさん」と呼ばれる「毒消し薬王菩薩」です。江戸期には葵の御紋を許されるほど格式の高い薬王寺は庶民には敷居の高いお寺でしたが、だれでもお参りできる仏として境内に祀られていたそうで、現在の「さしのべさん」は近年再現されたものです。

右手の手水は、過去に犯してしまった罪障や気付かぬうちに犯してしまっている罪障を洗い流す「叶水」と呼ばれています。

十数年前までは、この場所に緑青に覆われた九重の相輪が建っていました。おそらく松平忠長公の正室・松孝院より寄進され、享保五年(1720年)の大火で焼け落ちた五重塔の相輪だったと思われます。

ご本堂

薬王寺の現在のご本堂は、享保五年(1720年)の大火の後に再建されたもので、18世紀前半の建物となります。桁行六間の入母屋造で、現在は瓦葺ですが、当初は茅葺でした。柱は角柱で斗栱はなく、正面に向拝が付いています。建物内は、手前に広縁を設け、中央に仏間、両脇に一室づつを配置しています。仏間正面の仏壇には日蓮上人像が安置され、左右に脇壇を配置し、仏壇の前には須弥壇が置かれています。

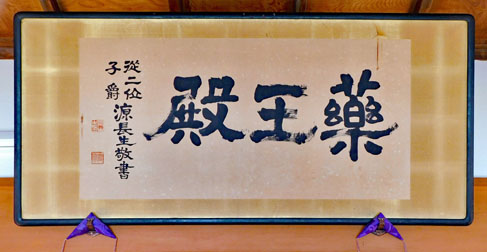

こちらは、五十一世日照上人による山号額です。

内陣に掲げられた「薬王殿」の額は、明治期の唐津・小笠原家当主で海軍中将の小笠原長生の書です。

日蓮大聖人座像

こちらの「日蓮大聖人座像」は、高さ90cm余りの彩色の木像で、説法をしているためか口を開けておいでです。もともとは十一代将軍徳川家斉公の代・天保七年(1836年)に幕府が主体となり雑司が谷・鼠山に建立された大寺院であった鼠山感応寺に祀られていたのですが、天保の改革によりわずか9年あまりで廃寺となったため、池上本門寺・鎌倉妙本寺を経由して薬王寺に安置されることとなりました。そうしたご縁から、かつては胎内に十一代将軍徳川家斉公の御骨を納めていたと伝わります(現在は納められていません)。

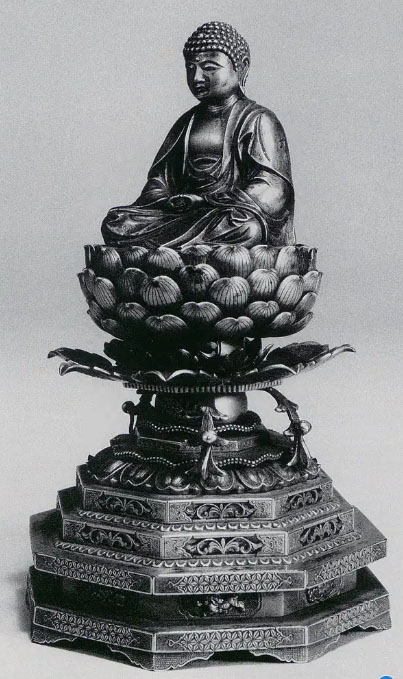

閻浮檀金(えんぷだごん)釈迦如来坐像

閻浮檀金釈迦如来坐像は、高さ17.5cmの小ぶりな金銅製で、中国・唐の貞観十九年(645年)の作です。赤間が関(現在の下関)の海中より漁師に拾い上げられ、薬王寺(日達上人)の大檀那であった筑前の豪族・原田氏より寄進されました。筑前を中心に豊前・肥前にも勢力を広げていた原田氏は平家と縁戚関係にあり、壇ノ浦に遷座した安徳天皇に仮御所を提供するなど繋がりが深いのですが、もしかすると壇ノ浦で滅びた平家一族のいずれかの持仏が拾い上げられたのかもしれません。ちなみに蓮華座の部分は、時代が下って江戸期の作となります。

金剛釈迦如来坐像

こちらの金銅釈迦如来坐像は、閻浮檀金釈迦如来坐像の御前立で、中興開山日達聖人が承応二年(1653年)に造らせたものです。

熱田大明神立像

こちらは日蓮宗の三十番神の一つで、右手に団扇を持つ唐美人を思わせる「熱田大明神立像」です。実はこの像の頭部は焼き物で、首より下は彩色された木製となっています。昔、今の薬王寺背後の岩山の中腹に、何年にもわたって夜な夜な光を放つ場所がありました。地元の人々がその岩山に穴をあけてみると、中から「艶皙(えんせい)たる洵麗(じゅんり)の唐面」「老贇(ろうひん)の神影」「二寸余の小鏡」という「三色ノ器」が出てきましたが、そのうちの一つおそらく観音像として中国で造られたであろう 「唐面」が「熱田大明神立像」の頭部となっています。 また首より下は、江戸期になって薬王寺五世・日教が造らせたものと思われます。

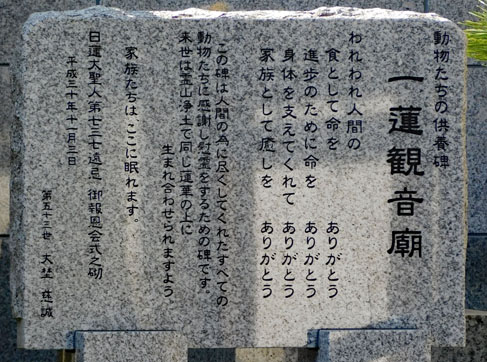

一蓮観音廟

一蓮観音廟では、動物・ペットの霊を供養しています。

観音堂

こちらのお堂は、もともと釈迦堂でしたが、現在は観音堂となっております。

お堂の中には、右手で施無畏印(せむいいん)を結び、左手で何かをつまんでいる形を取る聖観音菩薩像が祀られています。

久遠廟

観音堂の背後のやぐらは、永代供養墓の久遠廟で、お釈迦様の坐像が祀られています。

左右の計四体の石仏は、日蓮宗の四菩薩(安立行菩薩、上行菩薩、浄行菩薩、無辺行菩薩)で、この久遠廟は法華曼荼羅を表しているようです。菩薩様の表面が、なぜか溶けているのが、ちょっと怖いです・・・。

稲荷堂

お稲荷様が祀られています。もとは熱田稲荷社と呼ばれ、熱田大明神が祀られていました。

當山歴代之墓

こちらは、歴代住職のお墓です。

こちらには、四世・日能聖人から九世・日従聖人、及び四十六世・日寿聖人の七基の墓石です。何故か六世・日超聖人の墓石のみが角柱となっており、他は全て卵塔です。

蒲生家宝篋印塔

こちらの二基の宝篋印塔は、高さ3.6mもある大きなもので、向って左が伊予松山藩主・蒲生忠知の室・松寿院の供養塔(元禄十三年(1700年)建立) 、右が松寿院の娘で早世した梅嶺院の供養塔(正保二年(1645年)建立)となっています。

忠知には松寿院が生んだ嫡男・鶴松がおりましたが早世し、その後、嫡子がないまま忠知も死去してしまいました。通常であればここでお家断絶となるところ、戦国武将・蒲生氏郷以来の名家・蒲生家に配慮した幕府の取り計らいにより、次子が男子であれば、家督相続を認めるということになっておりましたが、生まれてきた子が女子の梅嶺院であったため残念ながら断絶となってしまいました。

上の二基の大きな宝篋印塔の手前には、高さ2.5mの一回り小さめの同形式の宝篋印塔があります。こちらは寛文十一年(1671年)に立てられた了福院の供養塔です。了福院は、幼くして他界した梅嶺院の乳母であったと伝えられています。

安穏廟

ご本堂に向って左手に降りたところの新しい墓苑にあるやぐらで、安穏廟と呼ばれています。

桜の頃

桜の頃には、参道の両脇は、こんなに華やいで見えます。

最後までご覧いただきありがとうございました。薬王寺は日蓮宗のため、鎌倉三十三観音・鎌倉二十四地蔵尊・鎌倉十三仏などの霊場には含まれていないことから、観光客はあまり訪れませんので、落ち着いて拝観できます。

-

前の記事

天河大弁財天社◆境内散歩◆熊野三山遠征記(第八回)~壺中天・黒木御所・四石三水八ツの杜~ 2025.04.04

-

次の記事

都幾山・慈光寺◆坂東三十三観音霊場(第九番)参拝◆ 2025.06.11

コメントを書く