天河大弁財天社◆境内散歩◆熊野三山遠征記(第八回)~壺中天・黒木御所・四石三水八ツの杜~

古くから音楽・芸能の神様として信仰を集める天河大弁財天社は、「熊野川」の上流「十津川」のさらにその源流「天の川」が流れる天川村に鎮座します。天川村は、行政区画上は奈良県ですが、分水嶺が村の北側にあるため、その水系は南紀・熊野三山と同じ新宮川(熊野川の河口付近の名称)水系に属します。

琵琶山と呼ばれる岩山の上に建てられ、その下に神代からの磐座(いわくら)が鎮まる天河大弁財天社の本殿には、主祭神の「市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)」を始めとして「熊野坐大神」「吉野坐大神」「南朝四代天皇の御霊」「天之御中主神より百柱の神」が祀られています。明治の神仏分離令までは、興福寺一乗院門跡の末寺・琵琶山白飯寺という寺院で、市杵島姫命の本地仏・弁財天をお祀りしていました。

天河大辨財天社の成立は飛鳥時代に遡り、役行者が大峯開山の折、蔵王権現に先立ち、大峯山系の最高峰「弥山(みせん)」の鎮守として日輪弁財天を本尊と定めお祀りしたことに始まります。また天武天皇は、壬申の乱の戦勝を祈願し見事勝利を収めた後、後漢書にある壺中天の故事をイメージしてこの地を「坪の内」と名付け、社殿を建立なさいました。

さらに平安期に弘法大師が高野山開山前に大峯で修行なさった際には、この地をその拠点としました。また南北朝期になりますと、別天地の観あるこの地には、後醍醐天皇以下4代にわたる南朝方天皇の御座所として黒木御所が置かれました。

境内図

弁天橋の赤い冠木門

奈良市内方面から国道309号線・県道53号線経由で天河大弁財天社に入る場合は、天の川にかかる弁天橋を渡り、この赤い鉄の冠木門を潜ります。天河大弁財天社は、このあたりの幹線道路・県道53号線沿いではなく、天の川を越えた向こう側にありますので、この目立つ冠木門がないと通り過ぎてしまいそうです。

境内正面

十津川と社殿のある琵琶山に挟まれた平地を横切って参道が伸び、少し狭目の石畳の両脇には大きな燈籠があります。こちらは平成元年の寄進・建立となります。

社号標

社号標には「大峯本宮 天河大辯財天社」とあります。昭和37年(1962年)に建てられたもので、寄進者は前鬼鬼童という方です。「前鬼」姓は、役行者に付き従った鬼の夫婦「前鬼・後鬼」を起源とする「鬼の子孫」とされています。下北山村には「前鬼・後鬼」の子孫が宿坊を営む 「前鬼(ぜんき)」という集落があり、大峯奥駈修行の第二十九番行場「前鬼山(ぜんきやま)」となっています。ちなみに、天河大弁財天社の奥宮「弥山(みせん)神社」のある「弥山」は第五十四番行場、前回に取り上げた玉置神社の「玉置山」は第十番行場です。

一の鳥居

太鼓橋の手前、正面に見えるのは昭和63年(1988年)に建てられた赤い明神鳥居です。神号額にはくっきりとした色彩で「大辯才天」とあります。

稲荷神社

赤い鳥居の右側にはお稲荷様がいらっしゃいます。

太鼓橋

赤い鳥居のすぐ先の池にアーチが浅めの赤い太鼓橋がかかっています。 一の鳥居と同じく昭和63年(1988年)に架けられたものです。

手水舎

弁財天をお祀りしているお社らしく、たっぷりの水にかこまれた木造茅葺の手水舎です。

二の鳥居

こちらは、昭和5年(1930年)に建てられた石造りの神明鳥居です。額束が円柱型になっています。

五社殿

石段に向って左手に境内末社が五柱ならんで祀られています。御祭神は、右側より龍神大神(弁財天の化身)、大将軍大神(八ツの杜の内・森本神社の御祭神で天照大神の荒魂「瀬織津姫神」。昔は天河大辯財天の200mほど南に鎮座)、大日霊貴神(天照大御神の別名)、天神大神(菅原道真公)、大地主大神(社殿御鎮座の琵琶山の地主神)となります。

天石

天河大弁財天社のある坪内は「四石三水八ツの杜」と呼ばれていますが、天から降ってきたという「四石」の内の三石が天河大弁財天社境内にあります。その一つが、五社殿の前にあるこちらの天石で、あとは石段脇の天石と、神社裏手の亥の子石が天石とされています。境外の天石は「玉石」と呼ばれ、現在の弁天橋の手前「弥山伏拝所」付近にあったとされていますが、特定されていません。

なお「四石」については、別説がありまして、天河大辯財天社の境内にあるのは「亥の子石」のみで、残りは「玉石」「陀牟陀石」「獅子鼻石」とされます。「玉石」は先に説明したとおりで、あと「獅子鼻石」は鎮魂殿(禊殿)近くの天の川の河原にあり、「陀牟陀石」は現在の弁天橋付近とされています。

ちなみに「三水」は、黒木御所跡地付近にあった「上井」「中井」と、井頭神社のある井頭山の麓にあった「大井」です。

折角なので最後に「八ツの杜」ですが「船岡の杜」「瀧岡の杜」「谷口の杜」「高倉の杜」「寺峯の杜」「橋立の杜」「井頭の杜」「琵琶の杜」となっています。

こちらの天石は、石段に向って右手にあります。

狛犬

石段

この石段の上が拝殿です。。

社殿

現在の御本殿・拝殿・神楽殿は、平成元年(1989年)に建てられました。施工は、平城宮太極殿の再建を指揮した瀧川寺社建築です。名工として知られる先代の瀧川昭雄さんが天河大辯財天社の社殿を手掛けられた当時は、まだ法人格も取っていらっしゃらなかったようです。

神楽殿

石段を上がった右側の赤い絨毯の建物が神楽殿で、銅葺の入母屋造の二階建ての建物となっています。二階部分には、周囲を蔀戸で囲われた能舞台が設えられており「例大祭」「春季大祭」「 秋季大祭」などでは、能が奉納されます。能を演じる際に、周囲の蔀戸をあけ放ちますと、まるで「野外能」の趣があります。

こちらは裏参道側の石段から上がったところからみた神楽殿の様子です。

正面の建物が神楽殿で、上の写真は、この2階部分となります。

拝殿

石段を上がった土間から左手が拝殿で、桁行五間、梁間二間の銅葺・入母屋造の建物です。本殿が磐座の上に建てられていますので、そちらと高さを合わせるため、拝殿の手前が階段となっており、おそらく階段の裏側に回れば磐座が見えるものと思われます。

御本殿

奥に見えるのが、総ヒノキの御本殿で、三間社流造の銅板葺、向拝は一間取っています。その下に弁財天をお祀りする以前からの本来のご神体「磐座(いわくら)≒宇宙船」 が埋まっており、御本殿の手前には深い「龍穴≒乗船口」があるそうです。神武天皇は、この磐座より「ヒノモト」という言霊を受け、これが「日本」という国名の語源となりました。

裏手への小道

神楽殿の手前を右に逸れ、裏手にぐるりと回りこむように小道が続きます。

途中、右手に丸い人工池があります。

参集殿

こちらが参集殿となっています。

役行者堂

役行者堂は、開山・役行者小角(えんのぎょうじゃおづぬ)をお祀りするお堂で、古くより、琵琶山の裏手(東側)に祀られていました。

また小さくて恐縮ですが、鳥居の向かって左側の柱の奥に暗く見える石が「亥の子石」で、天河大弁財天社境内に三つある天石の一つです。

こちらは舟形の手水石です。

裏石段

こちらは、社殿裏側の石段で、ここを上ると拝殿に出ます。

黒木御所跡

天川村は、南北朝時代に、後醍醐天皇、後村上天皇、長慶天皇、後亀山天皇の四代の天皇の他、鎌倉幕府打倒に力を振るった護良親王等、南朝方が拠点を構えた地です 。天川村には南朝方の行宮が数か所にありましたが、こちらもそのひとつです。

こちらは、御所跡にある「南朝北朝和解供養宝篋印塔」で、昭和55年(1980年)に建てられたものです。

角川春樹句碑

こちらは昭和61年(1986年)に建てられた角川春樹句碑です。角川書店オーナーだった故・角川春樹の「能の地の血脈くらき天の川」という句が刻まれています。その後、角川書店からは、内田康夫の浅見光彦シリーズ「天河伝説殺人事件」が出版され、さらに榎木孝明主演で映画化もされました。何か謂れがあるのでしょう。

宝物庫

社務所

こちらでご朱印を頂けます。

斎灯殿

こちらは、来る千年間の平和を祈念する御神燈を灯すために平成11年(1999年)に建てられた銅葺流れ造の斎灯殿で、内部の中殿には大辯財天尊・市杵島姫命、右殿には不動明王・火之迦具土神、左殿には神変大菩薩・役行者が祀られています。

「一千年の灯」を灯す神器は、ベネチアガラス製で、燃料は特製のオリーブ天然油をイタリアより輸入しているそうです。

来迎院

天河大弁財天社は江戸期には琵琶山白飯寺と呼ばれており、社家十八家、社僧六家がありました。社僧には妙音院、地蔵院、地福院、上地福院、理勝院(三宝院宮御殿)などがあり、来迎院もそのひとつで、もともとは現在の黒木御所跡の地にありましたが、現在は一の鳥居前の道路を挟んで向かい側の道を入った奥にあります。真言宗醍醐派のお寺で、千手観世音菩薩を御本尊とし、不動明王、二童子立像も併せてお祀りします。

ご本尊

こちらは、ご本尊の千手観音立像です。天正三年(1575年)に寄進されたもので、脇侍は地蔵菩薩と多聞天です。

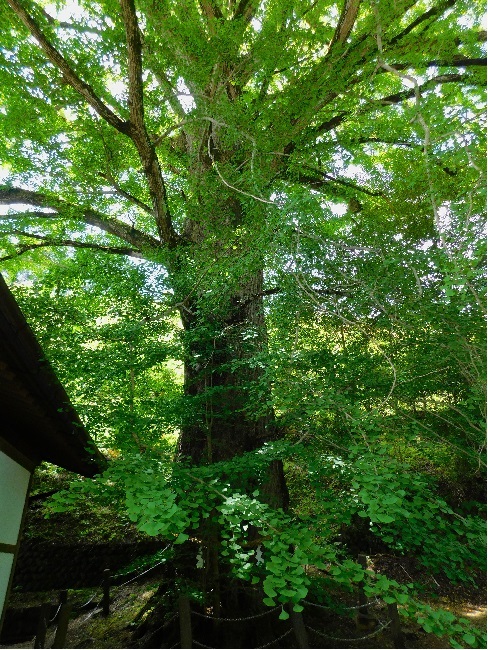

大銀杏

こちらは、弘法大師が植えたとされる大銀杏です。高さは35mあり、県の天然記念物に指定されています。

阿字観碑

こちらは、梵字の「阿」字を刻んだ「阿字観碑」です。「阿字観」とは、真言密教におけるサマタ瞑想の一つで、「大日如来」の種子である梵字の「阿」字と自分自身の一体を念じる行です。「阿字観」は単に内面的・精神的な一体感に留まらず、サマディに達した優れた行者(密教僧)であれば、周囲の人々にもその一体化した姿を見せることができるようで、嵯峨天皇から即身成仏の証拠を見せるよう求められた弘法大師は、天皇とその取り巻きの目の前で、光り輝く大日如来そのものとなったご自分の姿を顕したそうです。

稲荷神社

こちらは、来迎院内にある稲荷神社です。

鎮魂殿(禊殿)

もともと高倉神社があった高倉山の麓にある鎮魂殿(禊殿)は、平成元年(1989年)に旧天河大弁財天社本殿を移設したもので、現在の御本殿と同じく銅板葺・三間社流造、向拝に一間のお社です。天之常立大神・国之常立神・宇賀御魂大神・経津主大神・天之安河大社大神(天河大辨財天大神)・百柱御神霊をお祀りします。

.jpg)

山の神社・井頭神社

こちらは、井頭山に鎮座する「山の神社」と「井頭神社」です。向って左側のお社(左殿)が「山の神社」で、御祭神は、伊邪那美神と伊邪那岐神の御子・大山津見神です。となりの右殿が「井頭神社(韋駄天社)」です。主祭神は「経津主(ふつぬし)神」で、併せて「八柱大神」をお祀りしています。「経津主神」は船岡神社に祀られている「建御雷(たけみかづち)神 」と共に葦原中国を平らげた神で、下総一宮・香取神宮の主祭神としても有名です。

船岡神社

「船岡神社」は「聖天社」とも呼ばれ、御祭神は「建御雷(たけみかづち)神」です。日本書紀では「経津主神」と共に活躍した神で、常陸一ノ宮・鹿島神宮の主祭神として祀られています。また船岡山の名は、その形から天磐船をイメージして名付けられたもので、「建御雷神」がその舳先に鎮座します。

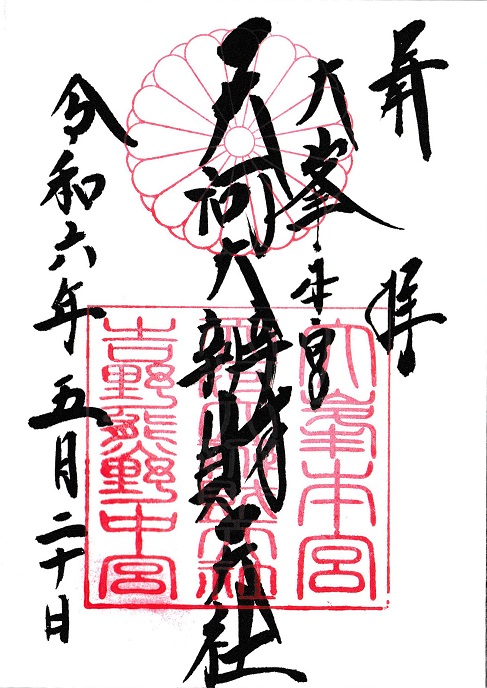

ご朱印

祭礼と行事

| 1月1日 | 歳旦祭 |

| 1月5日 | 松囃神事 |

| 1月7日 | 人日の節句祭 |

| 1月15日 | とんど祭 |

| 1月17日 | 牛王宝印神符頒布祭 |

| 2月1日 | 鬼の宿神事 |

| 2月2日 | 節分祭 |

| 2月17日 | 祈年祭 |

| 2月23日 | 天長祭 |

| 3月31日 | 上巳の節句祭、春の太々神楽講講社大祭 |

| 4月14日 | 春季大祭 |

| 5月25日 | おんだ祭(御田植え祭) |

| 5月31日 (旧暦5月5日) |

端午の節句祭 |

| 6月30日 | 夏越大祓式 |

| 7月16日 | 宵宮祭 |

| 7月17日 | 例大祭 |

| 8月29日 (旧暦7月7日) |

七夕祭 |

| 8月30日 | 七夕護摩供 |

| 9月1日 | 八朔祭 |

| 9月下旬 | 抜穂祭 |

| 10月6日 | 観月祭 |

| 10月29日 | 重陽の節句祭 |

| 11月2日 | 秋季大祭 |

| 11月23日 | 新嘗祭 |

| 11月29日 (旧暦10月10日) |

五節句開き神事、秋の太々神楽講講社大祭 |

| 12月31日 | 大祓式・除夜祭 |

アクセス

| 住所 | 〒638-0321 奈良県吉野郡天川村坪内107 |

| 電話 | Tel:0747-63-0558 Fax:0747-63-0848 |

| URL | https://www.tenkawa-jinja.or.jp/ |

【公共交通機関】

近鉄「大阪阿部野橋」駅から近鉄特急(吉野行 )「下市口」駅下車 →奈良交通バス(中庵住行)「天河大弁財天社」下車(1時間程度)

【車】

南阪奈道路→国道165号線(大和高田バイパス)→京奈和自動車「御所南インター」→国道309号線

駐車場有(無料) 。

最後までご覧いただきありがとうございました。熊野三山遠征記は、まだまだ続きます。

-

前の記事

圓福寺(飯沼観音)◆坂東三十三観音霊場(第二十七番)参拝◆ 2025.03.23

-

次の記事

鎌倉・薬王寺~徳川忠長公供養塔~ 2025.04.29

コメントを書く