飯上山・長谷寺(飯山観音)◆坂東三十三観音霊場(第六番)参拝◆

- 2025.11.02

- 坂東三十三観音霊場参拝

飯上山(いいがみざん)・如意輪院(にょいりんいん)・長谷寺(ちょうこくじ)は、厚木市飯山にある高野山真言宗のお寺で、坂東三十三観音霊場の第六番札所・飯山観音の名で広く知られています。開創は行基菩薩で、奈良期・神亀二年(725年)に遡り、大同2年(807年)には弘法大師の来錫を得て、当時の領主・飯山権太夫が伽藍を整えたと伝えられています。古くから桜の名所として知られ、三月から四月にかけての桜の季節には、長谷寺を囲む白山自然公園は約3千本のサクラの花に覆われ、「あつぎ飯山桜まつり」は多くの花見客で賑わいます。 令和7年(2025年)に開山1300年を迎えました。

なお長谷寺(飯山観音)のご由緒、ご朱印、年中行事、季節の花々、アクセス等につきましては、以下のリンクをご覧ください。

⇒長谷寺(飯山観音)へ

長谷寺(飯山観音)の魅力

◎年に三回御開帳されるご本尊の十一面観世音菩薩像

◎境内参道の桜並木が美しい飯山観音花まつり

◎坂東札所三霊鐘のひとつ「飯山の隠れ鐘」伝説

境内図

庫裡橋

こちらの赤い橋が、模川の支流・小鮎川にかかる飯山観音の入口・庫裡橋です。庫裡橋のたもとには「飯山の七不思議」の案内版があります。この庫裏橋という名は、実は長谷寺の庫裡ではなく、小鮎川沿いに北西に少し進んだとことにある金剛寺の庫裡に由来するようです。

◆飯山の七不思議

一、弘法の米とぎ水

飯盛山から湧き出る水は、米のとぎ汁のように白く、これは、かつて飯山の地に来錫した弘法大師が毎日麓の庵で米をといだことに由来するそうです。

二、亀甲の松

飯山観音の境内には、木肌が亀の甲のように六角形をした松があるそうです。

三、久保の万年橋

奈良時代に、行基がこの地を訪れた際に、光福寺前の小川に木の橋を架けましたが、いつまでも流されることがなかったため万年橋と呼ばれていたそうです。なお、すでに万年を過ぎたのか、今はもう橋はないそうです。

四、千ケ沢の貝殻石

小鮎川の上流の沢で、唯一貝の化石が出るのが千ケ沢だそうです。

五、弘徳寺の袈裟架けの松

親鸞上人が坂東布教でこの地に立ち寄った際に植えられた松で、葉が二本に分かれずに一本しかなかったそうです。後に覚如上人が立ち寄った際に袈裟を掛けられたので「袈裟架けの松」と呼ばれるようになりました。昭和35年(1960年)に枯れたそうで今はありません。

六、恩曽川の片葉の葦

子供の水死事故を引き起こす河童を懲らしめたところ、河童は「片葉の葦」が自分達の住処の目印なので、子供たちがそこに踏み込んで河童の安穏な暮らしを脅かさないようにと頼んだそうです。

七、白山池の霊水

飯山観音の裏山「白山」の頂上には、いつも枯れない1m四方の小さな池があります。伝説によると、ここは白龍の水飲み場で、日照り続きでここの水が枯れそうになると白龍が雨を降らせるそうで、厚木の伝統芸能「飯山白龍太鼓」と「白龍の舞」の由来となっています。

参道

こちらが、参道入口の分岐で、右手は山門に進む歩行者用の参道で、左手が長谷寺駐車場に至る車道です。

山門

庫裏橋からまっすぐ参道を進むと見える小ぶりな棟門が、長谷寺の山門です。向かって左手の道路は、さきほど左手に分かれた車道で、そのまま駐車場に続きます。

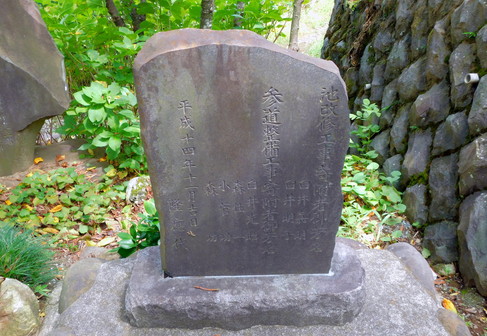

山門の前の石碑には、梵字が彫られています。

上の石碑の裏側には、昭和22年(1947年)に建てられた山門の改築竣工記念碑があります。

上水道通水記念碑

こちらは、昭和47年(1972年)に、地元・小鮎水道組合によって建てられた「上水道通水記念碑」です。

石段

山門をくぐると、まっすぐに石段が続きます。

駐車場

長谷寺の駐車場は、数十台が駐車できる結構大きなもので、有料となっています。この平場では昭和30年代まで競馬が開催され、馬券も販売されていたそうです。今と違い賭け事にも大らかな時代でした。

飯山地区文化財案内板

駐車場にある飯山地区の案内板で、長谷寺の他、金剛寺、龍蔵神社について結構詳しく載っています。

老人亭宝水句碑

「四つ五器も さぞ飯山の 花見には」とあるこの句碑は、松尾芭蕉の門人で、飯山に住した老人亭宝水の句碑で、昭和52年(1977年)に建てられたものです。「四つ五器」というのは、花見の料理を入れた弁当箱のことで、もともとは托鉢僧が持ち歩く食器のことでした。

仁王門前

さきほどの参道石段を上ると、ここに出ます。正面右手が仁王門です。

仁王門前の石段です。

石碑が四本並んでいますが、一番左が、長谷寺の礼所石標で、平成14年(2002年)に建てられたものです。向かってその右隣の石碑には「厚木市戦没者慰霊堂」と刻まれています。さらにその右手は、昭和45年(1970年)に建てられた岩崎春星という方の句碑で「梵鐘の 余韻若葉の 峡渡る」とあります。一番右手は、かなり風化した礼所石標で「坂東六番飯上寺」とあります。

仁王門

仁王門は三間の八脚門で最初に建立された年代は不明ですが、令和2年(2020年)に修復され、柱等の部材を再利用しながら新しくなりました。施工は、東京・世田谷の(株)社寺建築工芸です。以前は正面に「無門関」の扁額が掲げられていたそうです。

破風下の蟇股と妻飾りは、お釈迦様の前世・薩埵王子が、その身を飢えた虎の親子に与えたという捨身飼虎図です。

黄金色に輝く立派な鴟尾(しび)です。

令和二年(2020年)の仁王門の改修直後は、以前の仁王様が仮補修の上安置されておりましたが、現在の仁王様は、天衣が省略されている他、頭部の形状等も大きく異なりますので、新しく製作なさったものと思われます。

こちらは、仁王門修復前に安置されていた仁王様です。宝永六年(1709年)に飯山村の安西金左衛門が願主となり造立されたもので、慶派の流れを受け継いだ仏師の作です。

本坊前平場

手水舎

昭和63年(1988年)に飯山温泉の関係者より寄進された手水舎です。

こちらの手水鉢は、寛延三年(1750年)に西国三十三カ所供養のために奉納されたものです。

観音像

手水舎のすぐ横には二体の観音像が並びます。向かって左は慈母観音で、右の一回り大きい観音像が慈父観音と思われます。

イヌマキ

こちらは、樹高・約17m、胸高周囲・約2.8mのイヌマキです。室町期に植樹されたという記録が残っており樹齢は約400年になり、厚木市の天然記念物に指定されているほか、「かながわの名木100選」にも選ばれています。

行基菩薩歌碑

こちらには、長谷寺開基の行基菩薩が詠んだ「山鳥の ほろほろとなく こえきけば ちちかとぞおもふ 母かとぞおもふ」(玉葉和歌集)が刻まれています。昭和63年(1988年)に建てられたものです。

地蔵像

前島白皃(はくぼう)句碑

こちらは、俳誌「河原」同人の前島白皃(はくぼう)の句碑で、昭和61年(1986年)のものです。「犬槙乃 う良よ里(うらより) 見多り(みたり) 花乃海」とあります。

六地蔵堂

こちらの六地蔵堂の建物は、昭和57年(1982年)に奉納されたものです。

温泉湧出記念碑

こちらは、昭和57年(1982年)に建てられた飯山温泉の湧出記念碑です。題額は読み取りにくいのですが「大地乃湯」と刻まれているようです。

池改修・参道整備工事寄付者芳名碑

中門前の芳名碑には、六地蔵堂横の池改修及び参道整備工事に寄付された有志の方々のお名前が記されています。平成14年(2002年)に建てられたものです。

本坊・寺務所

中門

手水舎と同じく昭和63年(1988年)に建てられた中門です。

中門前の石灯籠は昭和61年(1986年)に建てられたものです。

本坊・寺務所

写真の右手の建物が「寺務所」、左手が「本坊」です。江戸期には、坂東三十三観音霊場札所であった飯山観音(飯山寺)は別当寺の長谷寺に管理されており、両者は別の寺院でしたが、その長谷寺の名残が「本坊」の存在として残されているようです。

弘法大師像

こちらの弘法大師像は、お亡くなりになった信者の御霊を供養するため平成17年(2005年)に奉納されたものです。足元の石碑の題字には「空海筆」とありますが、おそらく空海の直筆の書物から一字づつ拾い集めたものでしょう。

鐘楼

観音堂がある平場に上がった右手に鐘楼があります。

こちらの銅鐘は、室町期の嘉吉二年(1442年)に造立されたもので、総高141cm、口径は81cmあり、神奈川県の重要文化財に指定されています。先代の鐘が焼失したため、現在の庫裏橋を北西に少し進んだところにある金剛寺の助力により再建されました。製作者は飯山の大和権守清原國光、鐘銘は建長寺・心林となっています。

正月1日の深夜0時から2時までの除夜の鐘の他、1日から3日の日中に鐘が撞かれます。

◆飯山の隠鐘

貞治四年に造られた先代の銅鐘は、坂東札所の三鐘の一つとされていましたが、ある夜雷鳴と共に消え失せてしまい、それからは峰の松風がその鐘の音に聞こえるようになりました。その後、現在の鐘を新たに作り鐘楼にかけようとする際に、住職が夢のお告げの場所を掘ったところ以前の鐘が見つかったそうで、飯山の隠鐘のお話として伝わっています。なおこの貞治四年の銅鐘には「華厳山金剛律寺」の銘が刻まれていたことから元々は飯山金剛寺の鐘であったことは明らかですが、残念なことに明治初年に小学校建設資金捻出のため鋳潰され、現在は残っていません。

石灯籠群

観音堂に向かう参道の石畳とその両脇の石灯籠は、まことに立派なものです。

常香炉

参道の途中に常香炉があります。こちらは昭和54年(1979年)に造られたものです。

開山千三百年供養回向柱

ご本尊の御手と結縁綱で結ばれているこちらの回向柱は、開山1300年にあたり、令和7年(2025年)の正月に立てられたものです。

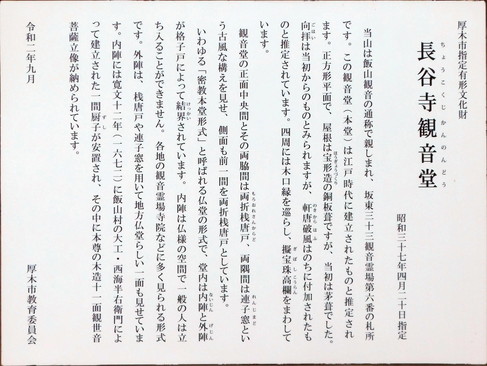

観音堂

観音堂は、源頼朝の命により秋田城介義景が建てたのが始まりとされています。厚木市の文化財に指定されている観音堂は、18世紀中期の享保から元文年間に建てられたもので、当初茅葺でしたが、現在は銅葺となっています。内部は高野山密教のご本堂らしく内陣と外陣が格子戸で隔てられており、内陣には一般人は入れません。内陣には寛文十二年(1672年)に飯山村の大工・西海半右衛門によって建てられた禅宗様の厨子が置かれ、その中には、胎内に行基手彫の仏を蔵したご本尊の木造十一面観世音菩薩立像が収められています。

このご本尊は毎年、正月三が日、4月8日、11月3日にご開帳されます。

本堂の向拝の上部は、名前の異なる寺号額が二段に掲げられるという珍しい配置となっており、古い上段の寺号額には、飯山観音のもともとの寺号である飯山寺の名があります。

納経所

納経所は、観音堂に向かって左手にあります。

文芸展示室

観音堂に向かって右手の小さな建物は文芸展示室で、内部には古い写真が展示されています。

境内・坂東三十三観音霊場

観音堂の平場に上がった左手に下の写真の手水鉢があり、ここから観音堂の裏手を回り込む馬蹄型に、坂東三十三観音霊場の各札所観音の石仏が配置されています。昭和50年(1975年)頃から整備が進んだもののようです。

こちらは、第一番札所・杉本寺の十一面観音様。

こちらは、杉本寺のご詠歌「たのみある しるべなりけり すぎもとの ちかひはすえの よにもかはらじ」の歌碑です。

こちらは第二十五番札所・筑波山大御堂の千手観音様。

こちらは第三十番札所・高蔵寺の聖観世音菩薩様です。

観音堂平場

宝篋印塔

こちらは、文政二年(1819年)に建てられた宝篋印塔です。

石燈籠建立記念碑

参道脇にずらりとならぶ石燈籠の建立を記念するもので、平成元年に建てられました。

十三重塔

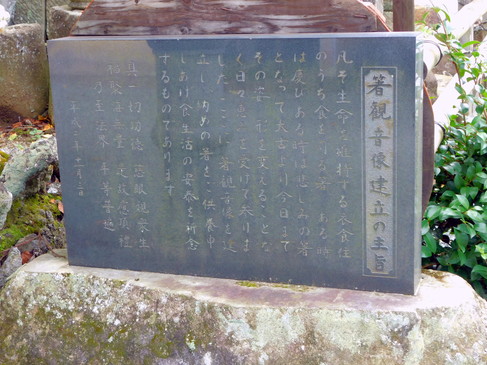

箸観音

日々の食生活の中で、一方ならずお世話になっている箸を供養するために平成2年(1990年)に奉納された「箸観音」です。

畜霊供養塔・鶏魂供養塔

向かって左手の「鶏魂供養塔」は昭和44年(1969年) に、右手が「畜霊供養塔」は昭和51年(1976年)に、 各々厚木市畜産会により建てられたものです。 厚木は、畜産業が盛んな土地です。

蜜蜂供養塔

こちらは昭和58年(1983年)に神奈川県養蜂組合により建立された蜜蜂供養塔です。

木村梧桐句碑

こちらは、川崎市在住の俳人・木村梧桐の句碑で昭和61年(1986年)に建てられたものです。

報恩感謝之碑

こちらの「報恩感謝之碑」は、昭和42年(1967年)に、高野山真言宗の信者により組織された高野山大師協会により建てられたものです。

浮圖碑

こちらの「浮圖(ふと)碑」は、明治維新に命を捧げた方々の慰霊のため、明治二年(1969年)に建てられた忠魂碑です。

安藤覚頌徳碑

こちらは、厚木市に生まれ戦中戦後に衆議院議員を務めた安藤覚(あんどうかく)の頌徳碑(しょうとくひ)です。

川田泉山句碑

地元・厚木市俳句協会の方々により昭和52年(1977年)に建てられた川田泉山という俳句同人の句碑です。「松風の 桜並木に とどきけり」

金剛寺

庫裏橋より小鮎川沿いに北西に進むと、大同二年(809年)の平安期に空海により建てられたという華厳山遍照院金剛寺があります。もともとは鎌倉・覚園寺末の真言宗の寺院でしたが、室町期天文年間に厚木市三田の清源院四世忠州和尚によって中興され曹洞宗の寺院となり、ご本尊も十一面観音像となっておりますが、かつてのご本尊は、国の重要文化財に指定されているご阿弥陀如来坐像でした。長谷寺が衰えた時期には飯山観音堂の別当寺を兼務し、江戸期に長谷寺が大火に見舞われた際には、金剛寺の住職・誾勝(ぎんしょう)が鐘楼の再建に力を尽くすなど、金剛寺と長谷寺の縁は長く深いものがあります。

下の写真は、金剛寺の参道で、両脇は桜並木となっています。

山門

こちらの四脚門が金剛地の山門です。門柱にはもともと使用されていた扉が立てかけられています

本堂

こちらは、金剛寺のご本堂です。

大師堂

こちらは、参道横の大師堂で、明和三年(1770年)に建てられたものです。あまり手入れが出来てはおりませんが、長谷寺の方五間の観音堂と似た造りで、方三間と小ぶりながらも、ご本堂かと思えるほどの立派な建物です。弘法大師34歳の作と云われる弘法大師像が安置されているということですが、建物の現状を鑑みるに、現在は別の場所に保管されているかも知れません。

大師堂の背後には百体地蔵がずらりと並びますが、ほとんど手入れされていないのが残念です。

安達盛長の墓

こちらの宝篋印塔は、源頼朝の側近として力を振るった安達盛長の墓です。金剛寺には位牌も安置されているそうです。なお、新編相模国風土記稿の安達盛長の墓に関する記述では「五輪塔」となっていますので、もしかすると向かって右側の五輪塔がそうなのかも知れません。

龍蔵神社

庫裏橋のほとりにある「龍蔵神社」は、飯山の鎮守でもともとは「井山神社龍蔵大権現」と称し、創建は飯山観音と同じく奈良期・神亀二年(725年)に遡ります。明治六年(1873年)に村社に列格し、現在の御祭神は、級長津彦命と級長戸辺命です。創建を同じくすることからもわかる通り、「長谷寺・飯山観音」と「龍蔵神社」の間には深い繋がりが存在するようです。実は奈良県の「長谷寺」の近くにも地主神を祀る「瀧蔵大権現」があります。

最後までご覧頂きありがとうございました。飯山観音は桜並木で有名で、ネットに上げられた動画を見ると桜並木のトンネルが見事です。一度桜の季節に行ってみたいものです。

-

前の記事

旗上弁財天社◆鶴岡八幡宮・境内散歩(その9)◆ 2025.10.05

-

次の記事

阿弥陀寺(熊野妙法山)◆境内散歩◆熊野三山遠征記(第十一回)~女人高野・火生三昧跡・ひとつ鐘まいり~ 2025.12.03

コメントを書く