清瀧寺(清瀧観音)◆坂東三十三観音霊場(第二十六番)参拝◆

- 2025.01.31

- 坂東三十三観音霊場参拝

南明山・慈眼院・清滝寺(きよたきじ)は、古くは「山の荘」と呼ばれていた荘園の一角、土浦市小野にある真言宗豊山派のお寺です。その歴史は、坂東三十三観音霊場の中でも最古の部類に入り、推古天皇の十五年(607年)に聖徳太子が彫った聖観音像を、清瀧寺背後の龍ケ峯に安置した時代にまで遡ります。また別の伝説では筑波山の二柱(伊弉諾尊・伊弉冊尊)が小野山を天の鉾で突いたところ南北二カ所に「清」水が涌き出、その南の「瀧」口に、行基が建立したのが「清瀧」寺であると伝わっております。

その後、花山法皇の「かかる険阻の山頂にあっては老若の結縁あまねく及ばず」とのお言葉を受け、大同年間(806年~810年)に、徳一法師が龍ケ峯の頂上から中腹(この地は古観音と呼ばれています)に寺を移し間口十三間のご本堂を構え、鎌倉期には「鎌倉殿の十三人」で知名度が上がった八田知家に保護され大いに栄えましたが、室町期に焼亡してしまいました。

現在の地に本堂が建てられたのは元禄年間(1688年~1704年)で江戸期には再び繁栄を取り戻したものの、明治期には衰え無住となり、以来地元小野の方々の手で守られてきました。現在はつくば市泉の慶龍寺のご住職が兼務していらっしゃいます。

しかし昭和四十四年(1969年)の不審火で、仁王門を除き全ての建物が焼失しご本尊も失われ、昭和四十八年(1973年)にはせっかく再建された仮堂も再び不審火で焼失してしまいました。

現在のご本堂(観音堂)が落慶したのは昭和52年(1977年)のことになります。

なお清瀧寺のご由緒、ご朱印、年中行事、季節の花々、アクセス等につきましては、以下のリンクをご覧ください。

⇒清瀧寺へ

清瀧寺の魅力

◎百年以上にわたりお寺を支え続ける地元・小野の篤い信仰心

◎遥か推古天皇にまで遡る坂東三十三観音霊場最古級の歴史

◎数多の危機を乗り越えて参道石段を見据える仁王像

境内図

参道口道標

こちらの道標は、県道199号線の道幅が狭まったあたりに立っています。「坂東二十六番霊場 南明山清瀧寺参道口」とあり、昭和55年(1980年)に地元・大志戸の有志により建立されたものです。

石段(下手)

清瀧寺の石段は、仁王門を挟んで下手と上手に分かれておりますが、こちらは下手の石段で、石段上に仁王門の上部が見えます。石段の右手には手水鉢と安産不動尊があります。

安産不動尊

ここ土浦市と隣接するつくば市には、同じ真言宗豊山派の板橋不動尊(安産子育不動尊)がありますので、おそらくそちらから勧請されたお不動様だと思います。

いつからあるのでしょうか。安産不動尊のすぐ前には、きれいな水が満たされた手水が置かれていました。

倶利伽羅竜王

不動尊の祠右手の石仏は「倶利伽羅竜王」です。八大龍王の一尊で、不動明王の化身とされています。

寺号標

下手の石段を上がった仁王門前にあるこちらの寺号標は、昭和52年(1977年)の本堂再建記念に建立されたものです。正面には「坂東第二十六番 南明山慈眼院清瀧寺」とあり、右側面には御詠歌「わが心 今よ里後は にごらじな 清瀧寺へ 詣る身なれば」と刻まれています。

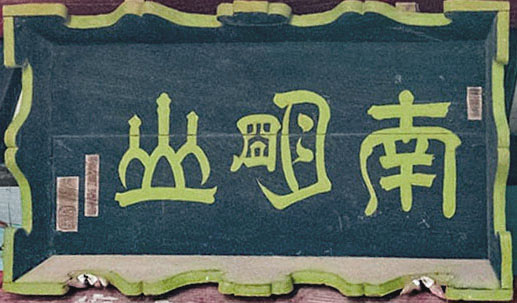

仁王門

こちらの仁王門は、天保年間(1830~1844年)に建立されたもので、三手先の組み物の上に高欄が巡らされています。ご本堂からは離れた位置にあるのが幸いして昭和40年代の二度の火災から逃れることができました。

正面には「南明山」の山号額が掲げられています。

仁王門には、阿形吽形の仁王様が安置されています。こちらは文化十五年(1818年)に奉納されたもので、阿形の胎内には阿弥陀如来像が収められているそうです。平成12年(2000年)には、滋賀県の楽浪文化財修理所にて修復され、現在に至ります。

上手の石段上から見た仁王門です。

石段(上手)

こちらは、仁王門からご本堂に向う途中の上手の石段です。

七重石塔

参道の左脇には、七重の石塔、旧手水鉢、燈籠の上部が置かれています。

前庭

石段を登り切りますとご本堂とその前庭が現れます。

手水舎

左手には手水舎があり、昭和52年(1977年)のご本堂落成に合せて奉納された水盤が置かれています。

大香炉

こちらの香炉は、昭和54年(1979年)に奉納されたものです。八角形の台石の正面には「聖観世音菩薩」とあります。

ご本堂(観音堂)

こちらが、ご本堂の「観音堂」です。昭和52年(1977年)に建てられた鉄筋コンクリート造りの建物で、施工は地元土浦市の井坂建設工業(株)です。

清瀧寺の先代のご本堂は元禄十三年(1700年)に建立され、天保六年(1835年)に修繕された六間四面の建物で、寺領70石を得ていた江戸期には大いに栄えたそうですが、無住となって後、昭和44年(1969年)に、ご本尊と共に焼け落ちてしまいました。このご本堂には左甚五郎作と云われる雌雄の龍が彫られていたそうです。

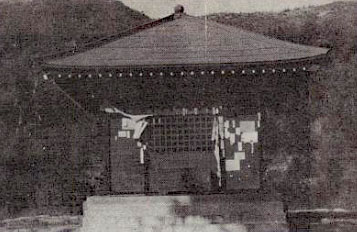

その後仮本堂を建てたものの昭和48年(1973年)にはこちらも再び不審火で焼失してしまいました。こちらが仮本堂の貴重な写真です。

寺号額は、何故か臨済宗・建長寺238代住持・葆州素堂師の揮毫となっています。なお昭和44年(1969年)に焼け落ちた旧本堂の寺号額は江戸初期の書家・佐々木文山の筆によるものでした。

ご本尊の聖観音菩薩像(仏師・樋口修行)は、 昭和54年(1979年)には、笠間・正福寺(佐伯山観世音寺)の天津忠興師のご尽力により奉安されてたものです。こちらが御影となります。

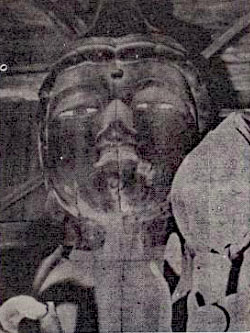

こちらが、昭和44年(1969年)に焼け落ちた聖徳太子作と伝えられていた旧ご本尊です。丈六(高さ約4.8m)の大きな観音様でした。両脇には、聖徳太子像、観音二十八部衆像が並んでいたそうです。

石灯籠

こちらの石灯籠は平成10年(1998年)に奉納されたものです。

鐘楼

こちらの鐘楼の鐘は、昭和51年に奉納されたものです(発願主・青木葉近之助)。撞座正面には「南無大悲観世音菩薩」とあります。

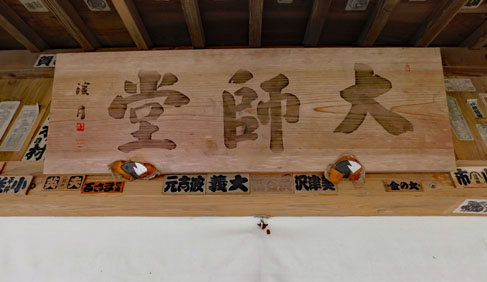

大師堂

真言宗のお寺には欠かせない「大師堂」です。大きな賽銭箱の奥に、五鈷杵をお持ちの弘法大師像が安置されています。

納経所

清瀧寺は、坂東三十三観音霊場唯一の無住寺で、ご朱印の対応は地元小野の有志の皆さんが輪番制でお務めです。

炭化獅子木像

簡素な雨よけの下に置かれたこちらの焼け焦げた木像は、昭和44年(1969年)の大火で焼けたご本堂内に収められていた唐獅子像です。

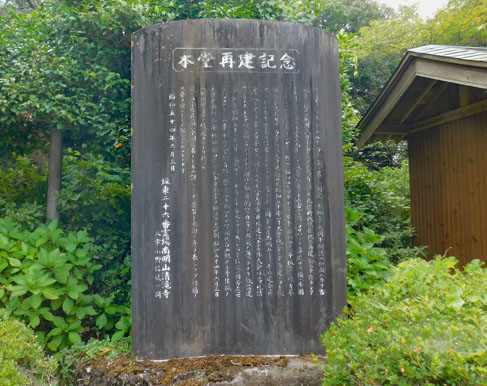

本堂再建記念碑

こちらはご本尊開眼供養の昭和54年(1979年)、地元小野の皆さんにより建てられた本堂再建記念碑です。

歓喜無量碑

こちらは、題字に「歓喜無量」とある石碑です。この石碑が建てられた平成12年(2000年)は、仁王門に鎮座する金剛力士像の修復が成ると共に、境内地の所有権が国より清瀧寺に返還された記念すべき年でした。碑文の末には「この二重の功徳は今後当寺院来世への隆昌の礎とならんものと歓喜確信し」とあり、二重の法難を乗り切った地元小野の皆さんの喜びようが伝わって参ります。

最後までご覧いただきありがとうございました。私が無事に坂東三十三観音霊場を打ち終えることができたのも、清瀧寺を日々支えている小野の皆さんのおかげです。心より感謝しております。

-

前の記事

佐助稲荷神社(さすけいなり)◆境内散歩◆~御塚・霊狐泉 2025.01.20

-

次の記事

玉置神社◆境内散歩◆熊野三山遠征記(第七回)~呼ばれた人しかたどり着けない神社~ 2025.02.21

コメントを書く