旗上弁財天社◆鶴岡八幡宮・境内散歩(その9)◆

- 2025.10.05

- 境内散歩

旗上弁財天社は、鶴岡八幡宮の三ノ鳥居をくぐり、太鼓橋横の赤橋を渡った右手にある源氏池の小島にある神社で、周囲に源氏の白旗が立ち並びます。現在の御祭神は市杵島姫命ですが、かつてのご祭神は弁財天で、 12世紀末の鶴岡八幡宮の創建に伴い、若宮大路を下った一ノ鳥居の手前西側にある琵琶小路より、現在の場所に遷座されました。この元々の弁財天は、明治の神仏分離令により、他の末社とともに廃されましたが、昭和31年( 1956年 )に「旗上弁財天社」と名付けられ再建されました。

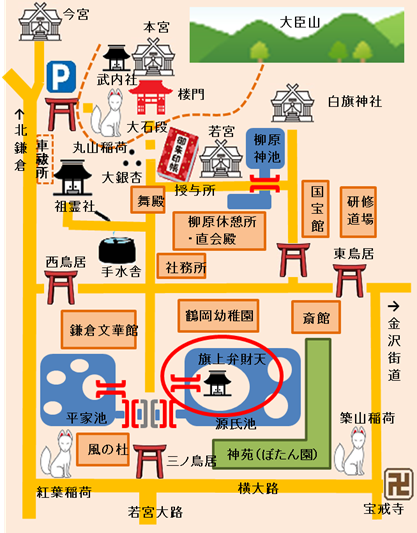

境内図

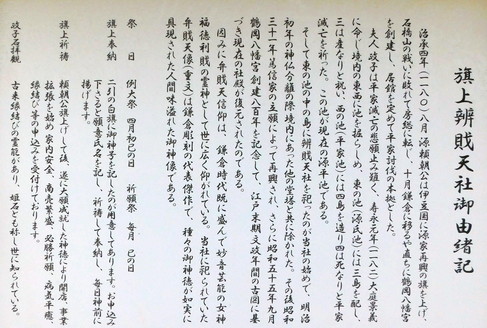

由緒書

旗上弁財天社・境内

旗上弁財天・赤橋

寿永元年(1182年)に大庭景義によって造成された源氏池には、三つの小島がありますが、そのうち太鼓橋寄りの小島に旗上弁財天があります。この小島には、この赤い小橋で渡ることができます。

鳥居

赤い小橋を渡ったところに小ぶりな赤い鳥居があります。こちらは、昭和31年(1956年)の旗上弁財天社の正遷座にあわせて奉納されたものです。

手水

二両引きの紋が刻まれたこちらの水盤は、昭和55年(1980年)に奉納されたものです。

敷石奉納碑

こちらは、鳥居と同じく、昭和31年(1956年)の旗上弁財天社の正遷座にあわせて奉納されたものです。 奉納者の中には、昔、若宮大路沿いにあった邦栄堂書店のオーナーで「鎌倉江ノ島名所案内」なども執筆された後藤國次郎氏のお名前も見えます。

境内

赤い橋から、途中藤棚を潜り、石畳が本殿まで続きます。

社殿

こちらの社殿は、鶴岡八幡宮・創建800周年を記念して、 昭和55年(1980年)に、江戸期・文政年間の古図をもとに復元されたものです。

本殿脇の燈籠は、平成八年(1996年)に奉納されたものです。

弁財天像

鶴岡八幡宮が所蔵する重要文化財の弁財天像は、腰布一枚・裸形の二臂の妙音弁財天で、琵琶を抱いています。文永三年(1266年)に鶴岡八幡宮楽所の伶人であった中原光氏により奉納され舞楽院に安置されていたものです。

政子石

こちらの陰陽石は、北条政子が源頼家を懐妊した際に源頼朝が安産を祈念したことから、授け・安産のご利益があるといわれる政子石(姫石)です。もともとは、本宮前庭にあったものですが、明治期に白旗神社前に下され、さらに旗上弁財天が再建された際に、こちらに移されたものです。

藤棚

こちらの藤棚は、下に垂れないタイプの白藤です。

絵馬所

子授祈願・安産祈願の絵馬が多くかかる社務所脇の絵馬所です。

社務所

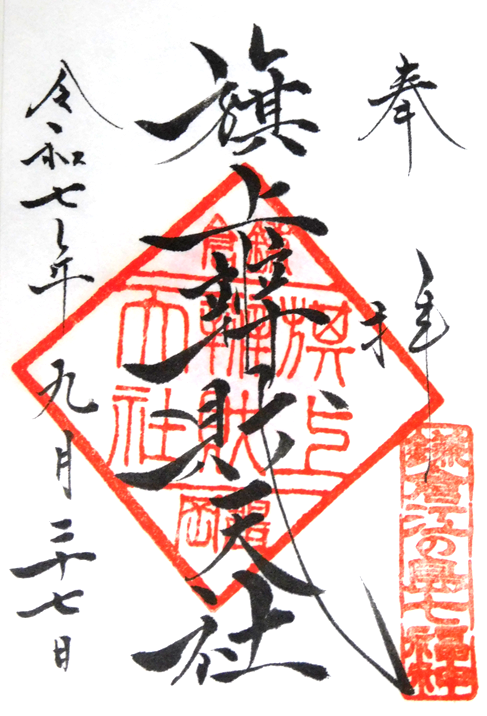

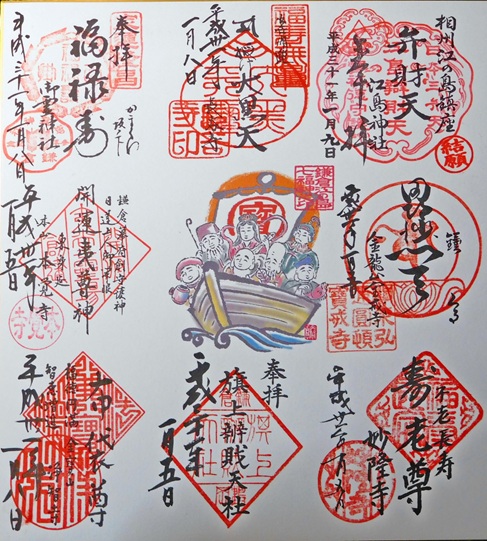

社務所では、旗上弁財天の御朱印の他、鎌倉・江の島七福神の弁財天の御朱印をいただけます。現在の建物は、昭和54年(1979年)に建てられたものです。

社務所では、鯉のエサが買えます。こちらは鳩のエサにもなりますので、ここに人が立つと、すぐに白鳩が寄ってきます。

白鳩

旗上弁財天の境内は、白鳩のテリトリーとなっているようです。

春の旗上弁財天

春の源氏池近辺は、桜に囲まれほんとうにきれいです。

夏の旗上弁財天

夏には、蓮で埋め尽くされた源氏池に旗上弁財天の小島が浮かびます。

鶴岡幼稚園園庭前の藤棚を通して見た源氏池と旗上弁財天です。

秋の旗上弁財天

蓮の葉が黄色く変わり、次第に平らな水面が見えてきます。

冬の旗上弁財天

温暖な鎌倉の紅葉は12月にピークを迎え、旗上弁財天社付近も赤く色づきます。

旗上弁財天社例祭

旗上弁財天では、多くの弁財天社と同じく4月初己の日に例祭が斎行されます。

ご神職の皆さんが、赤橋を渡り社殿に向かわれます。

境内が手狭なため、例祭が執り行われている間は人数制限がかけられて、一般の参拝者は橋を渡ることができません。幟旗を奉納すると参列のご案内を頂けます。

御朱印

最後までご覧いただきありがとうございました。この記事を執筆するにあたり、鎌倉江の島七福神御朱印は頂戴していたものの、旗上弁財天社の御朱印は頂いていなかったことに気づき慌ててお参りしてきました。

-

前の記事

高山寺(田辺)◆境内散歩◆熊野三山遠征記(第十回)~南方熊楠・植芝盛平~ 2025.09.23

-

次の記事

飯上山・長谷寺(飯山観音)◆坂東三十三観音霊場(第六番)参拝◆ 2025.11.02

コメントを書く