高山寺(田辺)◆境内散歩◆熊野三山遠征記(第十回)~南方熊楠・植芝盛平~

田辺市の正南面山(しょうなんめんざん)蘇悉地院(そしつじいん)高山寺の開創は、推古天皇の御世、熊野国・牟婁郡に住む「牟婁の長者」が大和国・飛鳥に出かけた際に、推古天皇の摂政であった聖徳太子(上宮太子)に拝謁し、その感化を受けて南面山に建立したという勧修学問寺に遡ります。勧修学問寺以来現在に至るまで、高山寺には、上宮太子の愛馬「烏の駒(くろのこま) 」に背負われて現れたという薬師如来像と上宮太子像が祀られていますが、延宝九年(1681年)に真言宗御室派の寺院となってからは阿弥陀如来をご本尊としています。真言宗とのご縁は弘仁七年(816年)に弘法大師空海がこの地に立ち寄り法を修し、自らの木像を彫って安置したとの伝承に遡ります。天正十三年(1585年)の羽柴秀吉の紀州征伐によって上宮太子像と弘法大師像を残して伽藍は全焼しましたが、天正十五年(1587年) には中興開山・空増上人(第一世法印)が伽藍を復興し願成寺と呼ばれるようになりました。さらに地元領主・安藤家の帰依を受けた江戸期・寛永十五年(1638年)には寺号を勧修寺に、さらに第九世法印・実源の代には興算寺に改め、最後、天明七年(1787年)には高山寺に変更し現在に至ります。

◆蘇悉地院(そしつじいん)

胎蔵曼荼羅の下部・虚空蔵院のさらに下の外縁部にある「院」で、虚空蔵院における智慧のはたらきを「利他の実践」として具現化する諸尊が描かれる場。現世において寺院が果たすべき役割にピタリと嵌るすばらしい院号です。

境内図

山門

私が高山寺に参拝したこの日は生憎の雨でしたが、朝早かったこともあり、だれもいない境内を存分に撮影することができました。高山寺の伽藍がある高さ30mほどの南面山のふもとに山門があります。現在の山門は昭和六年(1931年)に建立されたものです。

左右の仁王像は、高さ170cmの等身大の木像で、山門が再建されたのと同時期に製作されたもののようです。

参道

山門から、山上の境内に至る参道沿いには、数多くの石仏・石碑が並んでいます。

地蔵尊

こちらは、十世法印・義澄が造立した地蔵尊で、山門を入ったところにおられます。

弘法大師像

石仏群

無縁仏地蔵尊

戦傷者之碑

黒柳松光墓碑銘碑

黒柳松光は安藤家士・松本定章の妻で、享保四年(1719年)に亡くなりました。「カニの出てこないところに葬ってほしい」との遺言に従い、高山寺に埋葬されたそうです。この碑は、松光の墓碑が破損したため、松本家の子孫が昭和49年に墓碑銘碑として再建したものです。

地蔵尊

手水舎

自然石でできた水盤が置かれています。

不動堂

こちらは不動明王が祀られている不動堂です。前にあるのは燈籠ではなく、すこし変わった石の香炉です。同じ香炉が、新薬師堂前にも置かれています。

多宝塔

多宝塔は、文化十三年(1816年)に建てられたものです。高さ約15mの本瓦葺で、九つの輪に水煙、宝珠などからなる青銅製の相輪を頂きます。内部には、太子十七歳の自作像と伝わる県文化財指定の木造聖徳太子孝養立像が祀られており、正面の扁額にも聖徳太子の別名上宮太子にちなみ「上宮閣」とあります。

木造聖徳太子孝養立像

こちらが多宝塔のご本尊の木造聖徳太子孝養立像です。寄木造・玉眼・彩色で像高は130cmほどで、その様式から鎌倉後期の作と思われます。多宝塔のご本尊といえば一般的には大日如来なのですが、高山寺創建に由来して聖徳太子がお祀りされています。

◆塔の和尚さん

高山寺の多宝塔の建立を発念した方は、興道阿凉(ありょう)と言い、天明三年(1783年)に安房国・東光寺金蔵院から田辺に来た諸国行脚の僧です。高山寺麓の宝厳院に留まり、生涯をかけた大事業と覚悟を決めて多宝塔建立の浄財を募った訳ですが、なかなかにその道はけわしく、ご自身が生きている間には叶うまいと覚悟しました。そこで行く先々で子供達を集めては話を聞かせるなど親しく交わる中で、多宝塔を建てる時が来たら助けてくれるようにと折を見ては子供たちにその願いを伝え、「塔の和尚さん」と呼ばれるようになったそうです。興道阿凉は、多宝塔建設の着手を見ること叶わず寛政二年(1790年)に46歳で亡くなりましたが、その後立派に成人したかつての子供達の力添えもあり、第十一世法印・義什上人の代には念願叶い、多宝塔の完成を見るに至りました。

鐘楼

こちらの鐘楼は、昭和12年(1937年)に建てられたものです。

こちらの梵鐘は、先代の梵鐘が先の大戦で徴発されたため、戦後造立されたものです。

本堂

ご本堂は、鉄筋コンクリート造りの瓦葺で、昭和43年(1968年 )に建てられたものです。浅草寺本堂・川崎大師本堂など多くの近代寺社建築で知られる建築家・大岡實氏の設計で、国の登録有形文化財に指定されています。大岡氏は、法隆寺国宝保存工事事務所長を務めていた際に遭遇した法隆寺金堂の火災をきっかけに、伝統的な木造建築様式を鉄筋コンクリート造で再現する設計技法の確立に力を注ぎました。ご本尊は、真言宗御室派らしく阿弥陀如来で、金剛界・胎蔵界の大日如来が左右脇侍となっています。なおご本堂の地下は植芝盛平ゆかりの合気道高山寺道場となっています。

旧本堂

こちらの旧本堂は、宝暦二年(1752年)に建てられたものです。現本堂の裏手に残されています。

庫裏

ご本堂と並んだ鉄筋コンクリートの建物が庫裏となっています。

石碑群

向かって右端に六角堂があります。おそらく聖徳太子に由来する建物と思われますが、詳細はわかりませんでした。

こちらの石碑は、よくわかりませんでした。梵字が書かれているのでしょうか?

大乗妙典奉納を記念した石塔です。

高山寺第14代法印・義海の碑です。頭二文字は「瑜伽」と読めますが、三文字目がよくわかりません。

こちらは弘法大師の千百年遠忌の塔婆です。

聖徳太子生誕千三百年、弘法大師生誕千百年を記念して、明治7年(1874年)に執り行われた大法会の供養塔です。

観音堂

こちらは観音堂で、昭和6年(1931年)に落成したものです。

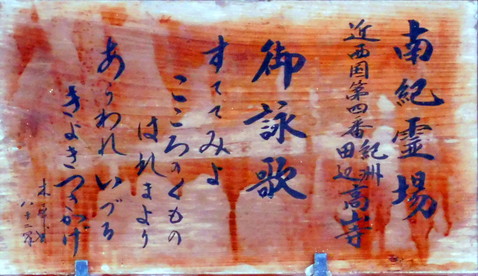

近西国三十三ヶ所観音霊場四番札所のご詠歌「すててみよ こころのくもの はれまより あらわれいづる きよきつきかげ」

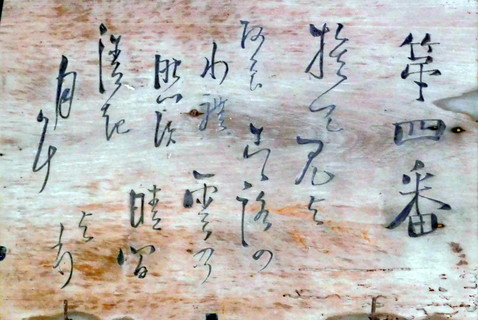

こちらも読みにくいですが、同じご詠歌です。一行目を読んだ後二行目下段を進み、「阿良わ禮(あらわれ) 」以下が二行目上段から続きます。

大師堂参道脇・宝篋印塔/石仏

こちらの墓碑は、天保三年(1832年)のもの

香堂

こちらは、大師堂に至る石畳の正面を占める入母屋造りの香堂で、明治18年(1885年)に建てられたものです。

弥勒菩薩像

みずかけ地蔵尊

大師堂(御影堂・遍照金剛殿 )

もともと大師堂は、弘法大師が自作の大師像を彫るために自らの姿を映したという高山寺麓の会津川付近にありましたが、空増上人がこちらに移転しました。現在の建物は、明治30年(1897年)に改築されたものです。ご本尊は、弘法大師坐像です。

擬宝珠

四国八十八所参拝供養塔

四国八十八カ所霊場を何と21回も参拝なさった方が建立された供養塔です。

賽銭箱

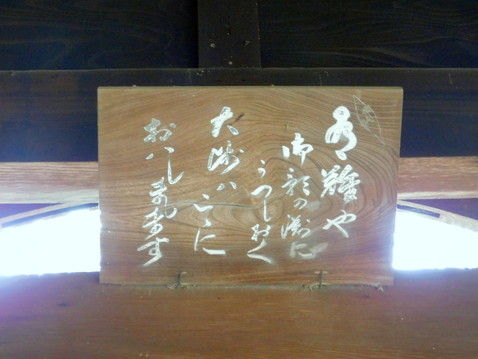

奥之院御詠歌

こちらは、奥の院「大師堂」のご詠歌で「ありがたや 御影の淵にうつしおく 大師はここに おわしまします 」とあります。

大師堂

弘法大師坐像

こちらが、大師堂ご本尊の弘法大師坐像で、鎌倉後期の作と思われます。

庭園

子安地蔵

旧薬師堂

新薬師堂

こちらは平成12年(2000年)に落成した新薬師堂で、平安中期の様式に仕上げられています。ご本尊は薬師如来で十二神将像が周りを囲んでいます。正面の燈籠のような香炉は、不動堂前の香炉と同じようなデザインです。

筆塚

不動堂の裏手にある筆塚で、平成四年(1992年)に建てられたものです。

五反田古墳

昭和48年(1973年)、宅地造成に際して田辺市元町の蘇生山で見つかった直径15mの円墳(6世紀後半造立と推定)の横穴石室を移転したものです。

六地蔵

高山寺貝塚

高山寺貝塚は、昭和13年(1938年)に最初に発見された縄文時代の貝塚で、海水産の貝殻からなる近畿唯一のものです。高山寺山の斜面に第一号貝塚、第二号貝塚、第三号貝塚と三カ所存在しています。出土した土器は高山寺式土器と呼ばれ、押型紋(おしがたもん)の尖底(せんてい)土器や撚糸文(よりいともん)土器が特徴的です。昭和45年(1970年)には国の史跡に指定されています。

墓地

墓地移転記念碑

こちらの墓地移転記念碑は、昭和15年(1940年)に完了した墓地移転を記念して建てられたものです。

南方熊楠の墓

こちらが、生涯にわたり南紀熊野の自然と文化を愛した明治日本を代表する天才・南方熊楠が昭和16年(1941年)に葬られたお墓です。抜群の記憶力で十数か国語に通じていた熊楠は、その広範かつ膨大な読書量に裏打ちされた博学知識を縦横に織り上げ、生物学・民俗学を中心に洋の東西を問うことなく幅広い学域をカバーする学際的・独創的な論文を数多く発表しました。中でも英米滞在時にネイチャー誌に掲載された単独論文の本数「51本」は、現在に至るまでの歴代最高記録だそうです。真言宗御室派の高山寺にお墓があるのは、長く親交のあった真言宗御室派管長・土宜法龍との関係と思われます。なお墓石の題字は、熊楠自筆の文字の中から拾い挙げたものだそうです。

植芝盛平の碑

こちらは、合気道の始祖として知られる植芝盛平の碑です。熊楠より二回り下の世代ですが、田辺では共に神社合祀策反対運動に力を注ぎました。盛平の母親ゆきは、高山寺中興開山・第一世法印空増と同じ糸川氏の出身です。

保有文化財

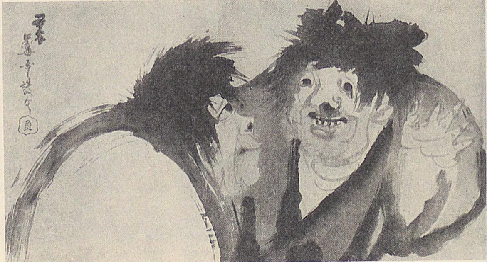

紙本水墨寒山拾得図

こちらは円山応挙の高弟・長沢芦雪の「紙本水墨寒山拾得図」で、寒山拾得の上半身だけを紙面いっぱいに描いたという珍しい構図です。芦雪は、天明七年(1787年)二月のわずか3~4日の高山寺滞在の間に書き上げたそうです。県の指定文化財となっています。

紙本水墨柳と烏図

不安定な柳の枝にとまる烏を描いた「紙本水墨柳と烏図」も同じく長沢芦雪の作品です。寒山拾得図と同じタイミングで描かれた小品で和歌山県指定文化財となっています。

絹本水墨淡彩人物図

拱手した寿老人が松が生えた岩塊を見つめるこの絵は、江戸時代中期から後期に京都で活躍した岸駒の寿老人図で「天開翁」の落款から京都岩倉に住していたころの作品であることが分かります。岸駒は加賀国金沢の町民の出ながら、優れた画才で京都・有栖川宮に仕え、晩年の天保七年(1836年)には小藩の大名にも匹敵する従五位下に叙され翌年には越前守に任じられるほどの出世を遂げました。

祭礼と行事

| 3月21日 | 正御影供 |

| 4月10日 | 上宮太子大法会 |

| 4月20・21日 | 春祭り |

| 7月15日 | 弘法大師御降誕会(ごこうたんえ)大会式(だいえしき)通称:お大師さん |

アクセス

| 住所 | 〒646-0051 和歌山県田辺市稲成町392 |

| 電話 | Tel:0739-22-0274 Fax:- |

| URL | – |

【公共交通機関】

JRきのくに線紀伊田辺駅下車 徒歩25分

【車】

南紀田辺ICから県道424号経由5分

駐車場有(無料)。

最後までご覧いただきありがとうございました。田辺の高山寺は、熊野三山とは直接関係はありませんが、江戸期にこの地を治めた安藤氏の保護を受けた田辺市街の中心的な寺院であり、その伝説に彩られた歴史と文化財について、ぜひご紹介したかったところです。さらにこの日は、雨に濡れた艶やかな石畳と、しっとりと青みを増した芝生に覆われた広い境内がとても魅力的でした。熊野三山遠征記は、まだまだ続きます。

-

前の記事

金目山・光明寺◆坂東三十三観音霊場(第七番)参拝◆ 2025.09.01

-

次の記事

旗上弁財天社◆鶴岡八幡宮・境内散歩(その9)◆ 2025.10.05

コメントを書く