筑波山・大御堂

筑波山・大御堂

| 山号・寺名 | 筑波山大御堂 |

| 宗派 | 真言宗豊山派 |

| ご本尊 | 千手観世音菩薩 |

| 創建 | 延暦元年(782年) 開祖:徳一法師 |

| 納経時間 | 8:00~17:00(冬季 9:00~16:00) |

| 拝観料 | 無料 |

| 札所 | 坂東三十三観音霊場 第25番 |

大御堂の魅力

◎筑波山大権現のご神体として神代より関東平野にそそり立つ霊峰・筑波山

◎江戸幕府祈願所として隆盛を極めた筑波山中禅寺の変転の歴史

◎筑波山知足院の院代を務め「三十三所坂東観音霊場記」を著した坂東三十三観音霊場の大先達・亮盛師

境内図

巡礼雑記

2024年10月30日 筑波山・大御堂◆坂東三十三観音霊場(第二十五番)参拝◆ ⇒投稿記事へ

筑波山・大御堂は、茨城県つくば市にある真言宗豊山派のお寺で、坂東三十三観音霊場の第二十五番札所をお務めです。

大御堂の前身に該る旧・筑波山知足院中禅寺は、開山・徳一上人以来、男体山・女体山の両筑波山をご神体とした筑波山両部権現の本地仏である千手観音をお祀りする大寺院として栄えて来ました。

江戸期になりますと、徳川将軍家の祈祷を担うようになり、将軍家光公の時代には七堂伽藍が整備された他、江戸にも「知足院・別院」が開かれました。

さらに、将軍綱吉とその母・桂昌院の寵愛を得た知足院十一世・隆光大僧正の時代には最盛期を迎え、寺領1500石、18子院、住僧300人の隆盛を誇りました。

しかし明治の神仏分離令により、多くの仏教系施設は破却され、旧中禅寺の境内に残った神道系の施設を中心として新たに筑波山神社が創設され、祭祀はこちらに引き継がれました。

仏教系の流れは、明治五年(1872年)に廃寺となったことで一旦途絶えましたが、昭和5年(1930年)には、東京・護国寺の別院・大御堂として、旧本坊(知足院)付近に再興され、その後昭和36年(1961年)及び令和2年(2020年)の再建を経て現在に至ります。

ご由緒

『筑波山は古代から、その秀麗な山容などから、「神の山」として崇敬されていた。延暦元年(782)徳一上人が筑波山頂二社を再建、筑波大権現と称し、中腹に堂宇を建立して、本尊千手観音菩薩を安置、知足院中禅寺と号して始まる。弘仁年間(810-823)には、弘法大師によって真言密教の霊場となったともいわれる。

開山徳一上人、中興は応永元年(1394)元海上人、明応元年(1492)知足院第1世法印宥玄、7世宥俊は慶長七年寺領五百石を賜り、血脈法流1世となる。

第2世は光誉。元海までは天台宗であったが、明応元年から慶長まで真言宗の法脈が続き、幕府にも法脈が公認される。

江戸期には、宥俊が中興の祖として別当に補任され、慶長七年徳川家康より朱印五百石を賜る。2世光誉は江戸別院として建立されていた護摩堂(江戸知足院)の経営にあたり、江戸在府となり、以降江戸知足院が筑波山には院代を置き、寺務を執行させることになる。3代将軍家光は、筑波山造営を命じ、七堂伽藍の大寺院となった。』

大御堂サイト「大御堂の縁起」より引用

ご詠歌

大御堂 かねは筑波の 峯にたて かた夕暮れに くにぞこひしき

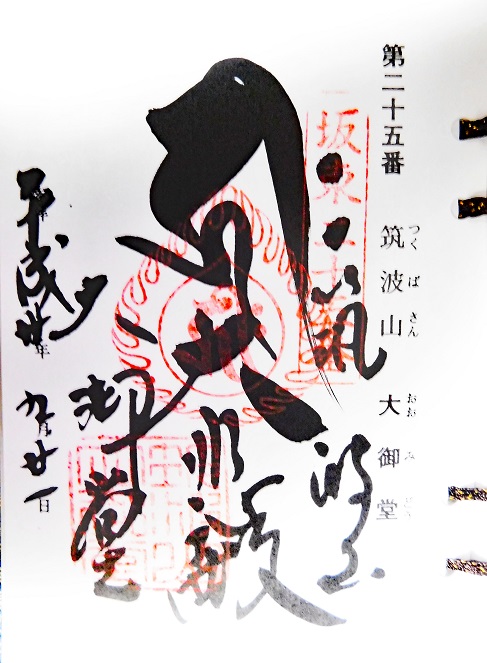

ご朱印

年中行事

| 元旦 | 修正会 |

| 1月1日~5日 | 千手観音護摩修行 |

| 2月18日 | 追儺式・千手観音護摩修行・豆まき式 |

| 8月18日 | 万灯会・千手観音護摩修行 |

| 毎月第一日曜日 | 千手観音護摩修行 |

季節の花々

| 春 | 梅、桜 |

| 夏 | 蓮 |

| 秋 | 彼岸花 |

| 冬 | – |

アクセス

| 住所 | 〒300-4352 茨城県つくば市筑波748 |

| 電話・FAX | Tel:(029) 866-0126 Fax:- |

| URL | https://tsukubasan-omido.jp/ |

【公共交通機関】

つくばエクスプレス線:TX秋葉原駅~TXつくば駅(快速45分)

筑波山シャトルバス:つくばセンター~筑波山神社入口(40分)

徒歩10分。

【車】

北関東自動車道(桜川筑西IC)→国道50号線→県道41号線・筑波山方面へ(40分)。

大御堂専用駐車場(無料)。