茨城・日輪寺(八溝山)

茨城・日輪寺(八溝山)

| 山号・寺名 | 八溝山日輪寺 |

| 宗派 | 天台宗 |

| ご本尊 | 十一面観世音菩薩 |

| 創建 | 天武天皇の御世(673年~) 開祖:役行者 |

| 納経時間 | 8時半~16時半(3月・11月 9時~16時)。1月~3月雪解けは閉山 |

| 拝観料 | 無料 |

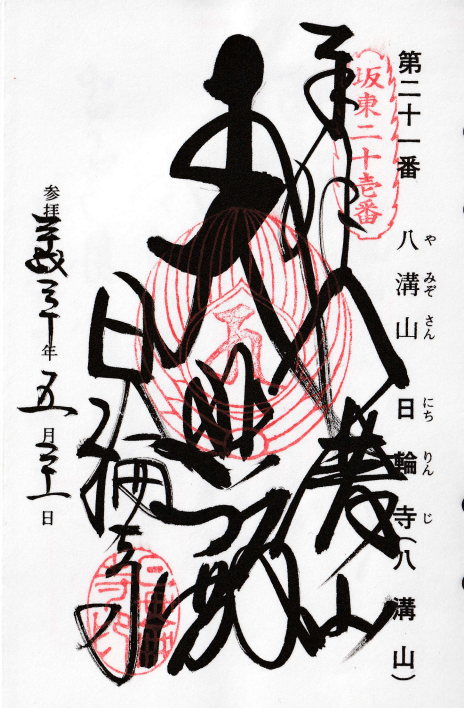

| 札所 | 坂東三十三観音霊場 第21番 |

日輪寺の魅力

◎「八溝知らずの偽坂東」とまで云われる坂東三十三観音霊場随一の難所

◎修験道を源流として遠く白鳳期にまで遡る信仰の歴史

◎茨城県最高峰の八溝山頂展望台から望む関東平野・阿武隈山系の絶景

境内図

巡礼雑記

2024年12月19日 八溝山・日輪寺◆坂東三十三観音霊場(第二十一番)参拝◆~八溝嶺神社・八溝山展望台~ ⇒投稿記事へ

八溝山・日輪寺は、茨城県・福島県・栃木県の三県が交わる八溝山(やみぞさん)の八合目(標高約800m)にある天台宗のお寺です。その歴史は白鳳期・天武天皇二年(673年)の開基・役小角にまで遡ることができ、大同二年(807年)の空海による中興、さらに仁寿三年(853年)の慈覚大師の来錫と続きます。

観音霊場として位置づけられたのは永延三年(989)年の頃で、時代を下った室町期・文明年間(1469~1487年)には、本堂・札堂・薬師堂・不動堂・雷神門といった堂宇が備わっていたそうです。この頃の八溝山には下之坊と呼ばれていた日輪寺の他に上之坊・月輪寺(がちりんじ)、及び中之坊(寺名不詳の尼寺)といった天台宗の寺院も存在していました。

江戸期になっても水戸徳川家の保護を受け堂宇は維持され、本山派(天台系)の修験者による神仏混淆の聖地として栄えておりましたが、水戸藩では19世紀初には早くも激しい廃仏毀釈が起こり幕末には寺勢は衰えていたところに、明治六年(1873年)の修験道廃止令が追い打ちをかけ、残された堂宇も明治十三年(1880年)の大火により全て焼失してしまいました。

その後は天台宗の寺籍すら失われるという中、仮本堂の時代が長く続き、現在の本堂(観音堂)がようやく再建されたのは昭和49年(1974年)のことです。 古くより「八溝知らずの偽坂東」といわれるように、多くの巡礼者を拒む坂東三十三観音霊場随一の難所として知られ、昭和35年(1960年)に林道が通じて自動車で参拝できるようになった現在でも、その狭い道幅ときつい勾配に、往時の求道の厳しさが、ひしひしと伝わって参ります。林道があると云ってもバスは八溝林道手前の「蛇穴(じゃけつ)」停までしか通じておらず、自家用車かタクシーでなければ、日輪寺まで山歩きに慣れた方で2時間程度の登りとなります。なお冬季(1月~2月)は閉山となりますので、ご朱印は大子町浅川の八溝山遥拝所でいただくことになります。

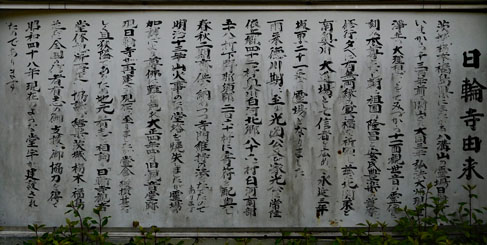

御由緒

ご詠歌

迷う身が 今は八溝へ 詣りきて 仏のひかり 山もかがやく

ご朱印

年中行事

| 5月3日 | 八溝梵天護摩供 |

| 毎月17日 | 縁日護摩祈祷 |

季節の花々

| 春 | つつじ |

| 夏 | – |

| 秋 | 紅葉、銀杏、シュウメイギク |

| 冬 | – |

アクセス

| 住所 | 〒319-3704 茨城県久慈郡大子町上野宮字真名板倉2134 |

| 電話・FAX | Tel:(0295) 77-0552 Fax:- |

| URL | – |

【公共交通機関】

JR水郡線常陸大子駅よりバス40分~蛇穴バス停下車 徒歩120分

【車】

常磐自動車道那珂ICより 車120分。

参拝者用駐車場(無料)。