茨城・清瀧寺(清瀧観音)

茨城・清瀧寺(清瀧観音)

| 山号・寺名 | 南明山慈眼院清滝寺(きよたきじ) |

| 宗派 | 真言宗豊山派 |

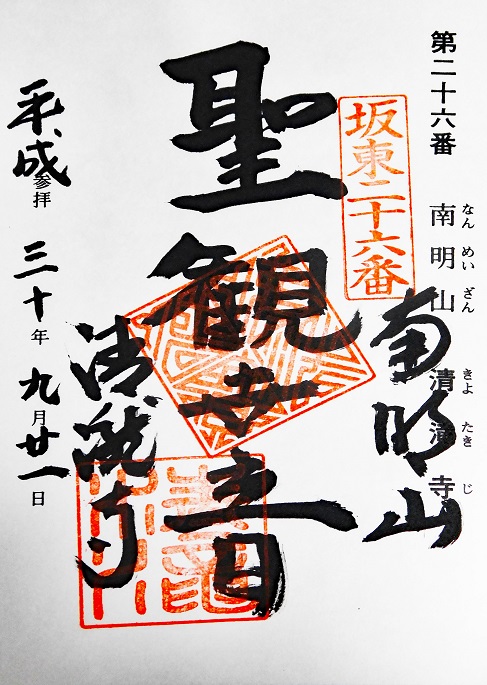

| ご本尊 | 聖観世音菩薩 |

| 創建 | 推古天皇十五年(607年) 開山:行基菩薩 |

| 納経時間 | 8:00~17:00(冬季は9:00~16:00) |

| 拝観料 | 無料 |

| 札所 | 坂東三十三観音霊場 第26番 |

清瀧寺の魅力

◎百年以上にわたりお寺を支え続ける地元・小野の篤い信仰心

◎遥か推古天皇にまで遡る坂東三十三観音霊場最古級の歴史

◎数多の危機を乗り越えて参道石段を見据える仁王像

境内図

巡礼雑記

2025年1月31日 清瀧寺(清瀧観音)◆坂東三十三観音霊場(第二十六番)参拝◆ ⇒投稿記事へ

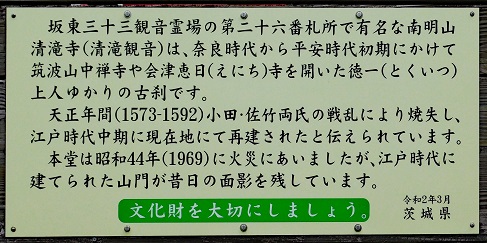

南明山・慈眼院・清滝寺(きよたきじ)は、古くは「山の荘」と呼ばれていた荘園の一角、土浦市小野にある真言宗豊山派のお寺です。その歴史は、坂東三十三観音霊場の中でも最古の部類に入り、推古天皇の十五年(607年)に聖徳太子が彫った聖観音像を、清瀧寺背後の龍ケ峯に安置した時代にまで遡ります。また別の伝説では筑波山の二柱(伊弉諾尊・伊弉冊尊)が小野山を天の鉾で突いたところ南北二カ所に「清」水が涌き出、その南の「瀧」口に、行基が建立したのが「清瀧」寺であると伝わっております。

その後、花山法皇の「かかる険阻の山頂にあっては老若の結縁あまねく及ばず」とのお言葉を受け、大同年間(806年~810年)に、徳一法師が龍ケ峯の頂上から中腹(この地は古観音と呼ばれています)に寺を移し間口十三間のご本堂を構え、鎌倉期には「鎌倉殿の十三人」で知名度が上がった八田知家に保護され大いに栄えましたが、室町期に焼亡してしまいました。

現在の地に本堂が建てられたのは元禄年間(1688年~1704年)で江戸期には再び繁栄を取り戻したものの、明治期には衰え無住となり、以来地元小野の方々の手で守られてきました。現在はつくば市泉の慶龍寺のご住職が兼務していらっしゃいます。

しかし昭和四十四年(1969年)の不審火で、仁王門を除き全ての建物が焼失しご本尊も失われ、昭和四十八年(1973年)にはせっかく再建された仮堂も再び不審火で焼失してしまいました。

現在のご本堂(観音堂)が落慶したのは昭和52年(1977年)のことになります。

御由緒

ご詠歌

わが心 今よ里後は にごらじな 清瀧寺へ 詣る身なれば

御朱印

年中行事

| 調査中 |

季節の花々

| 春 | 桜 |

| 夏 | ユリ、紫陽花 |

| 秋 | – |

| 冬 | – |

アクセス

| 住所 | 〒300-4108 茨城県土浦市小野1151 |

| 電話・FAX | Tel:(029)862-4576 Fax:- |

| URL | https://bandou.gr.jp/temple/南明山-清瀧寺/ |

【公共交通機関】

JR常磐線:土浦駅 バス20分。

【車】

常磐自動車道土浦北IC→国道125号線北西方面→県道199号線→朝日トンネル南交差点右折0.7km。

参拝者用駐車場(無料)。